こんにちは。

受験Dr.の科学大好き講師、澤田重治です。

太陽は「黄色い恒星」のはずなのに、

朝や夕方になると真っ赤に見えることがあります。

特に、山の上や海辺で見る夕焼けは、

とてもきれいな赤やオレンジ色に染まりますね。

でも、どうして昼間は黄色や白っぽく見える太陽が、

朝や夕方になると赤くなるのでしょうか?

今回は、そんな「空の色のふしぎ」について説明していきます。

光の色のちがい

恒星の色が表面温度で決まることは知っていますね?

表面温度が12000~15000℃と高い星は青白く見え、

3000~4000℃と低い星は赤く見えます。

太陽の表面温度は約6000℃なので、

遠くから見ると黄色く見えることになります。

一方、昼間地球に届く太陽の光はとても明るいので、

その光自体は白っぽく見えますね。

しかし、この白い光の中には、実は赤や青、緑、黄色など、

いろいろな色の光が混ざっています。

その混ざっていた様々な色の光が、

空気中の水分で分かれて見えるのが虹ですね。

そして、これらの光の色というのは、

光の「波長」のちがいによって決まっています。

具体的には、波長が短いのが紫や青の光、

波長が長いのが赤やオレンジの光となっています。

そして、空気中を進むときには、

この波長によって光の散らばり方が変わります。

つまり、波長の短い紫や青の光は散らばりやすく、

波長の長い赤やオレンジの光は散らばりにくい性質を持っているのです。

空の色はなぜ変わるの?

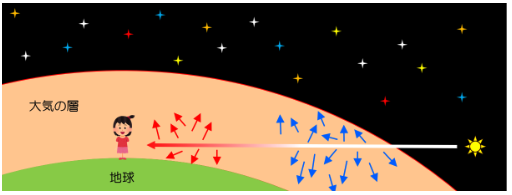

昼間、太陽の光はまっすぐ空から地面に届きます。

このとき、波長の短い青っぽい光は

空気中の小さな粒にぶつかって散らばりやすく、

空全体に広がります。

だから、昼間の空は青く見えるのです。

ところが、朝や夕方になると、太陽の位置が低くなり、

光は地球の表面にある空気の中を通る距離が長くなります。

青い光はその途中でどんどん散らばってどこかへ行ってしまい、

私たちの目には届かなくなってしまいます。

逆に、波長の長い赤い光はあまり散らばらないので、遠くまで届きやすくなります。その結果、私たちには赤っぽい光だけが届いて、空や太陽が赤く見えるというわけです。

赤い光は遠くまで届く!

この「赤い光は遠くまで届く」という原理は、

実は他にもいろいろな場面で使われています。

たとえば、皆既月食のときに、

地球の影にすっぽりと隠れた月が、赤黒く見えるのも同じ理由です。

太陽の光のうち、赤い光だけが地球の大気を通って月に届くからです。

また、赤信号や車のブレーキランプも、

赤い光が遠くまで届きやすいという特徴を利用しています。

「とまれ」を意味する合図は、安全のため、

遠くからでも見える必要があるので赤色が選ばれているのです。

さらに、昔のトンネルの照明には、

ナトリウムランプというオレンジ色の光を出す電灯が使われていました。

これは、節電のためにライトの数を減らしても遠くまで照らすための工夫です。

ただし、真っ赤な光ではブレーキランプが見えなくなってしまうので、

赤の次に遠くまで届きやすいオレンジ色の光が使われたのです。

このように、私たちの身の回りには、

光の性質をうまく利用した工夫がたくさんあります。

理科の知識を知っていると、

何げない景色や道具の意味がもっと深く見えてきますよ。

だから、入試のためだけに理科を勉強するのはもったいない!

もっと楽しく学んでいきましょう!

次回もまた、楽しくて中学受験の役に立つ、身近な科学の話をお届けします。

どうぞお楽しみに!