こんにちは、受験Dr.の咲山です。

トキはさかのぼり3月初旬、今年の受験も一段落。お休みを頂きました。

四谷校にあらわれた「トキさん」の故郷、佐渡島を訪ねる旅、第4回です・・・が、同じく佐渡金山見学に行ったことがあるDr.カモノハシが今回担当してくれるそうです。

カモノハシ博士は金の延べ棒つかみ取り体験を出来たそうですが、実はこの企画、2024年の4月に中止されています。そのため、私は実際の金の延べ棒に触れることは出来ていません。展示は今でもありますので、機会があったら探してみてください。

Dr.カモノハシの旅ブログ:佐渡金山ってどんなところ?

こんにちは!受験Dr.のマスコットキャラクター、Dr.カモノハシです。

今日は、新潟県の佐渡島にある佐渡金山について、みんなに楽しく紹介しちゃいます!

Dr.カモノハシ「まず、佐渡金山ってどこにあるの?」

助手リスくん:「先生、佐渡金山っていうのはどこにあるんですか?」

Dr.カモノハシ:「新潟県の佐渡島だよ。日本海に浮かぶ大きな島で、昔は金や銀がたくさん採れたんだ。」

助手リスくん:「へぇ〜、島に金山があるんですね!」

Dr.カモノハシ「江戸時代の大発見!」

助手リスくん:「いつごろから金が採れたんですか?」

Dr.カモノハシ:「有名になったのは1601年ごろ、つまり江戸時代の初めだね。徳川家康の時代だよ。金や銀がたくさん採れて、江戸幕府の重要な財源になったんだ。」

助手リスくん:「まさに国家プロジェクト…!」

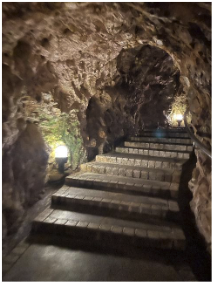

Dr.カモノハシ「坑道(こうどう)って知ってる?」

Dr.カモノハシ:「佐渡金山では、金を掘るために“坑道(こうどう)”というトンネルが掘られたんだ。人力で掘って作られていたんだけど、のちには機械も使われたよ。」

助手リスくん:「トロッコに乗って中に入れるんですよね?」

Dr.カモノハシ:「そうそう!今でも観光用に公開されていて、当時の様子を再現した人形もあるんだ。」

実際の坑道(階段は観光用に整備されたもの)

Dr.カモノハシ「金の延べ棒はこうやってできる」

助手リスくん:「金って、どうやってあんな四角い“延べ棒”になるんですか?」

Dr.カモノハシ:「まずは金を鉱石(こうせき)から取り出して、溶かして型に流すんだ。その金属のかたまりが“延べ棒”になるってわけ。」

助手リスくん:「へぇ〜、お風呂で金風呂とか無理ですね!」

Dr.カモノハシ:「重いし高価すぎるからね(笑)!」

Dr.カモノハシ「佐渡金山は歴史の博物館!」

Dr.カモノハシ:「佐渡金山は、ただの金鉱山じゃなくて、日本の産業と歴史が学べる場所なんだ。」

助手リスくん:「例えばどんなことがわかるんですか?」

Dr.カモノハシ:「江戸時代の掘り方の工夫、明治以降の機械化、大正時代の外国人技術者の導入…などなど。まさに時代の変化を体で感じられる博物館なんだよ。」

まとめ:佐渡金山で学べること

Dr.カモノハシ:「というわけで、佐渡金山は歴史、科学、地理が全部つながる“学びの宝庫”。子どもも大人も楽しめる場所だから、ぜひ一度行ってみてね!」

助手リスくん:「金よりも、知識の方が重たいかも!?」

その他にも、「金鉱脈の作られ方」、「金山の歴史」など、金山の見学ではDr.カモノハシが言っている通り、

ただ坑道の探検ではなく、日本の産業・歴史や金の性質や仕組みを知ることが出来ます。

Dr.カモノハシ、何やら行きより荷物が多くなっていませんか・・・?

以上です、次回は佐渡5回、「旬の食材」についてです。