皆さんこんにちは。

受験Dr.講師の勝山利信です。

今回は「流れる水のはたらき」をテーマにお話します。

中学受験理科の一般的な学習カリキュラムにおいては、知識事項を覚えることが中心の単元なので早い時期に学習することが多い分野です。しかし、実際に6年生になってから模試で出題されたり過去問を解いてみたりすると、意外と得点化し切れていないこともしばしば。

知っているはずの問題なのに、取りこぼしが起きてしまっているのであれば、暗記したと思っている内容にずれが生じているという事です。是非この機会に知識を整えて、特に選択問題における最後の2択で迷わずに正解を目指しましょう。

基本的な流水のはたらき

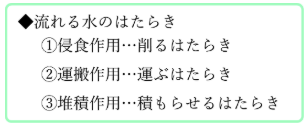

基本的な流れる水のはたらきは次の3つです。

流水のはたらきに関する用語は正しく押さえている人も多いと思います。

ただし、このはたらきに関する問題を解いたときに、判断を間違えることがあるのであれば、言葉としては知っていても、仕組みを理解し切れていないことが考えられるので、その部分をしっかりと固めましょう。

流れる水のはたらきについて知識を整理するときは、まとめたように番号をつけておくと良いでしょう。

その番号の通り、①岩石が侵食され粒が小さくなり、②その粒が上流から下流へ運ばれ、③やがて積もって地形や地層をつくる、といった具合につながりをつけて覚えると記憶にも残りやすく、この後にお話しする内容にもつながります。

川の流れと地形の関係

流れる水のはたらきが確認できたので、具体的な地形との関わりを見ていきましょう。

特に今からお話する内容が、テストで出題されたときに「知らないわけではないのに間違える・悩む」部分です。

川の流れの様子として、問われることが多いのが『流速』です。

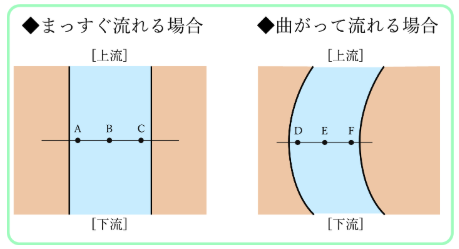

まっすぐに流れている場合と曲がって流れる場合とそれぞれ次のようによく問われます。

図のように川がまっすぐ流れる場合と曲がって流れる場合に、最も流速が速いのは、A~C、D~Fのうちそれぞれどの点でしょうか?

まず分かりやすいのは、まっすぐ流れている場合です。

川の中央付近は障害物が少ないので速く流れます。

よって、Bが最も流速が速いと言えます。

では、同様に曲がって流れている場合もEが最も速いのかというと、そうではないことに注意しましょう!

曲がって流れている場合は、流れの勢いを伝えやすい外側の流速が速くなります。

よって外側のDが最も流速が速くなるのです。

知識をつなげて理解を深める

流速の違いについて分かったので、さらに知識をつなげて定着させていきましょう。

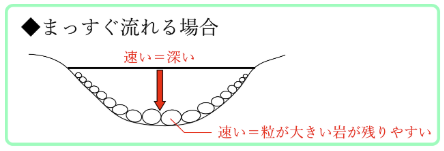

流速が速い場所では、侵食作用と運搬作用が大きくなるので、川底は削られやすく小さな石は運ばれていきます。それを踏まえると、川がまっすぐ流れている場合の川底の様子は次のようになります。

注目するポイントは流速が速い場所は水深が深く、小さい粒は流されるので大きい岩が残りやすいという点です。

同じような図を見たことがある人は多いと思いますが、重要なことはこの図から何を読み取るかということです。「川の形→流速の違い→深さ→岩の大きさ」と、どんどんつなげて覚えることで理解も深まり、テストでも正しい選択ができるようになります。

では、まっすぐ流れる場合で確認した仕組みから曲がって流れる場合について考えて見ましょう。

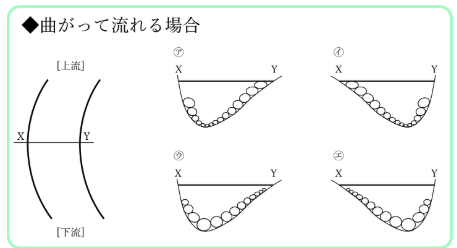

次のように曲がって流れている川の断面を下流側から見た場合、最も正しく様子を表している図は㋐~㋓のうちどれか、考えてみてください。

似たような図を並べて見せられると、少し頭の中が混乱してしまう人もいると思いますが、そこは落ち着いて考えましょう。注目する点は、先ほど確認した「深さ」と「岩の大きさ」ですね!

カーブの外側である、X側の流速が速いと言えます。

流速が速いと水深は深くなるので、川底の形が正しいのは㋐と㋒です。

しかし㋐は川底の深いところの岩が小さく、浅いところの岩が大きくなっているのでその点が正しくありません。

よって、正解は㋒となります!

最後はアウトプットで仕上げ

知識事項としては、それほど難度が高いものではありませんが、理科で安定して得点するためには、このような知識を正しく整理しておくことや、関連する問題を確実に正解することが必須です。得点化に結び付けるために、関連付けて覚えた知識をアウトプットすることで最後の仕上げを行いましょう。そして、自信を持って解答できるようになると、他の分野の学習にも応用できるようになっていきます。

目指せ知識定着力UP!

それでは、またお会いしましょう!