みなさん、こんにちは。受験Dr.の亀井章三です。

今回は「難問を解く方法」です。

解くのが難しい問題は、どこに着目しどう展開していくのか。

2025年灘中入試問題(一日目)を使用して説明します。

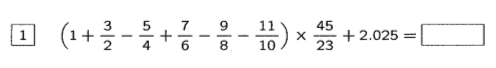

灘中(一日目)の大問1は計算問題です。

入試年度の西暦(今年であれば2025)を使用しているのが特徴的です。

難易度としては高くなく(面倒な問題=難しい、というわけではありません)、

丁寧に計算していけば大丈夫です。

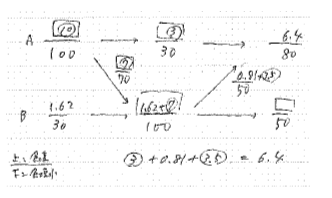

食塩水の問題ですが、標準的なやりとりの問題です。

特に捻ったところもありませんので、やり取り図を描いて解くと判断できれば大丈夫

です。分からない食塩の重さが多いため、Aの食塩の重さを⑩とおき、マルイチ算

で解く、と方向を定めましょう。

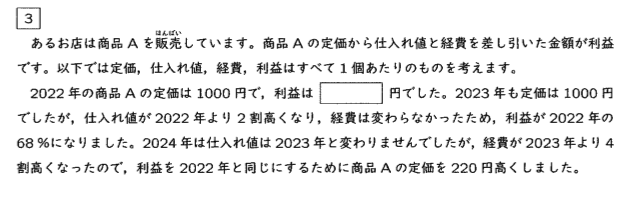

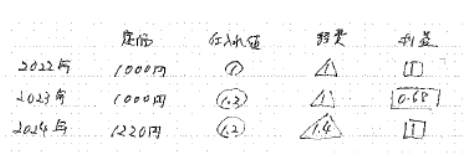

売買損益の問題ということはすぐ分かりますが、見慣れない「経費」という単語が

出ています。そのため、「経費」の扱いに注意して問題文を数式にしていくことを

考えます。割合の部分をマルイチで表します。割合が「仕入れ」「経費」「利益」

の3種類あるので、これは「3つの消去算」と判断できます。

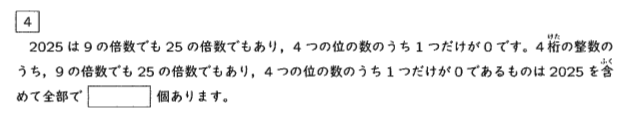

調べ上げる問題は、「全部調べるとしたら何個になるか」と見積もることです。

4桁の整数で9の倍数でも25の倍数でもある数は、

9999÷225=44あまり99、999÷225=4あまり99

44-4=40個と分かります。

40個書き出して調べることは「面倒」でしょうか?

先程も書きましたが、面倒=難しい、ではありません。40個を書き出して確認

すれば確実に正解でき、得点できるわけです。1点を争う入試でこのように行動

できるかはとても重要です。

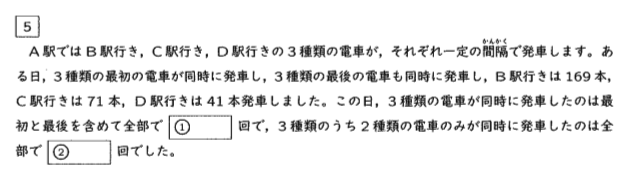

これは数の性質の問題です。具体的な数字を用いて考えます。

B駅行き電車が169本出たということは、電車と電車の間隔が168個あるという

ことになります。同様にC駅行きの間隔は70個、D駅行きの間隔は40個になり

ます。そこで、始発から終電までの時間を、168と70と40の最小公倍数840分

とし、B駅行きは5分間隔、C駅行きは12分間隔、D駅行きは21分間隔として

問題を解いていきます。

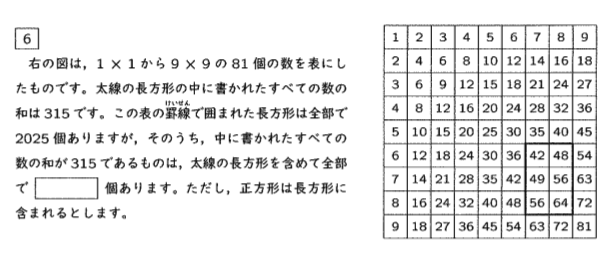

これも数の性質を利用した調べの問題です。

何か「規則」のようなものがあると推測できますが、その規則を短時間で見つける

のは難しいです。1分ほどあれこれやってみて規則が出ないようであれば先へ進む

という選択を取っても良いです。

ヒントは九九の表であることです。積を九九の形に直してみましょう。

42+48+49+56+56+64

=6×7+6×8+7×7+7×8+8×7+8×8

=(6+7+8)×(7+8)

このことから、1~9のうちのいくつかの和が315の約数になっていれば良いと

気づけるかどうかです。

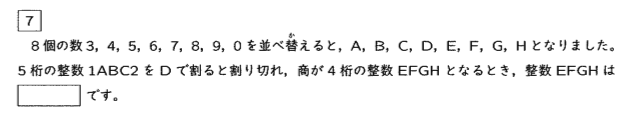

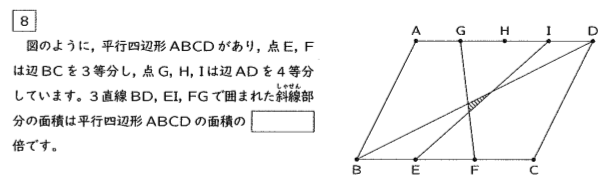

覆面算の問題です。まずは問題文を式にすると、

EFGH × D = 1ABC2 A~Hは0,3~9のどれか

となります。

このタイプの問題は「積の一の位」、「数の範囲」がポイントです。

H×Dの一の位が2になるので、DとHの組み合わせは

(3、4)(4、3)(4、8)(6、7)(7、6)(8、4)(8、9)(9、8)があります。

1ABC2は最大で19872、最小で10342です。これを考えられるDの値で割った

とき、商の範囲がどうなるか表にまとめましょう。

EFGHは3000以上の整数なので、この時点でDは3か4か6になり

(D、H)は(3、4)(4、3)(4、8)(6、7) まで絞れます。

さらにD=4、H=3のとき、Eにあてはまる数がなくなるため、これも除外されます。

残り3つについてそれぞれ調べていくことになります。

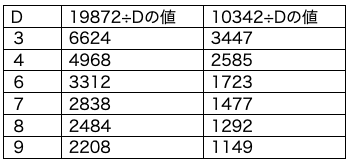

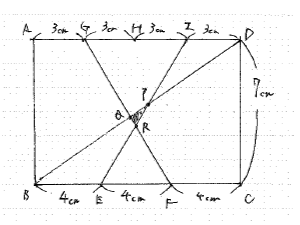

相似形と面積比の問題です。図形の問題は「方針」をしっかり決めることが大切

です。設問が「四角形ABCDに対する斜線部分(PQRとする)の面積比」なので、

・平行四辺形は長方形にして見やすくする

・具体的な辺の長さを決める

・BQ:QP:PDとER:RP:PI を求める

と決め、後は粛々と作業を進めていきましょう。

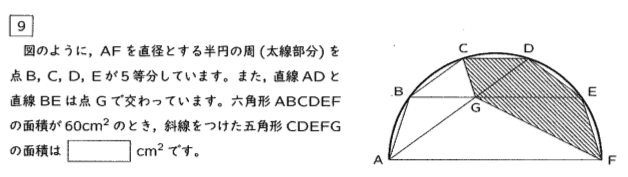

求積の問題です。辺の長さは出なさそうなので、比で解くと工夫をするかの選択に

なりそうです。円に接する正多角形の対角線の中には平行になるものがある、という

知識があれば、CDとBE、AFが平行、BCとADが平行であることが分かります。

すると、四角形BCDGが平行四辺形となり、三角形BCGと三角形CDGが合同

で同じ面積であることが分かります。このことから、他の三角形にも同じ大きさの

三角形が作れるのではないか?と考え、それを説明するための補助線を引こう、

という発想になります。

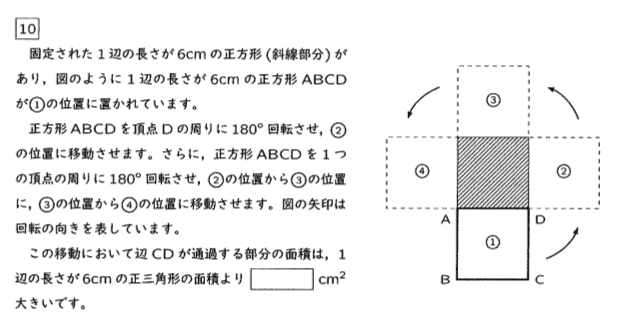

標準的な図形の回転移動の問題です。正しく作図さえできれば難しくはありません。

問題で「正三角形の面積より何㎠大きいですか」と聞かれているため、図の中に

正三角形が出てくることは予想できます。

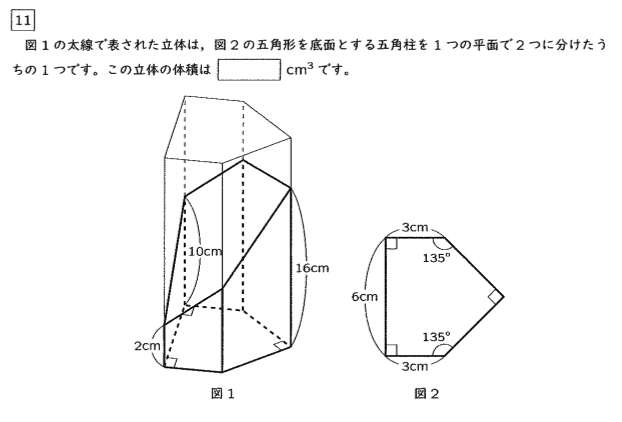

立体切断の問題です。五角柱を斜めに切断した立体なので、断頭五角柱という

立体になります。この場合、底面積×高さの平均という公式は使えないので、

3つの断頭三角柱に分けて求める、という解法になります。上位校の算数では

頻出のテーマなので、身に付けておきたいです。

135度の部分の高さを出すためには、図のように直方体を使って考えることに

なります。経験が必要な難問と言えるでしょう。

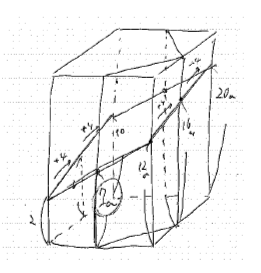

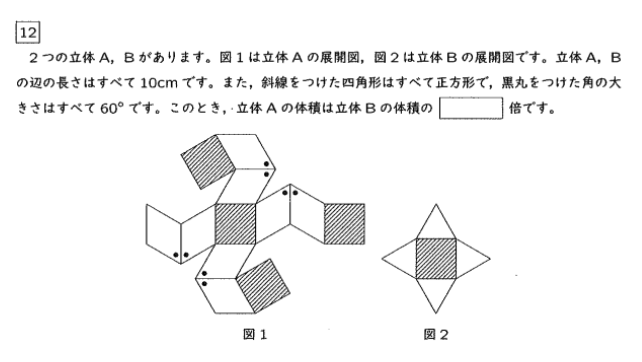

切断で作られた立体の展開図を用いた、灘中頻出問題です。

ひし形=下の図のような直方体を切断してできる、ということを覚えているかどうか

でこの問題は決まります。

また全ての辺の長さが1㎝の四角すいの体積は、辺の長さが1㎝の正四面体の

2倍になることも「知識」として必要です。

今回は灘中2025年の問題を用いて、難問を解くためのポイントを説明しました。

くり返し出てきたことは、「知識」が必要であるということと「経験」がものを言うとい

うことです。灘中をはじめとする算数が難しい学校を目指す方は、様々な問題を

実際に解いてみることで「知識」と「経験」を身に付けていきましょう。