みなさん、こんにちは。

受験Dr.算数科の江田です。

今回は「円に引く補助線」について、

その中でも角度を求める問題を取り上げます。

さっそく例題です。

まずは基本問題から。

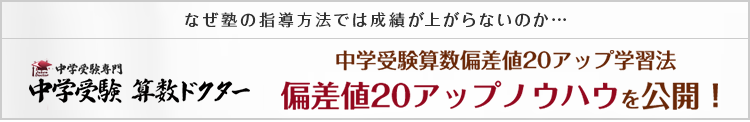

【例題1】

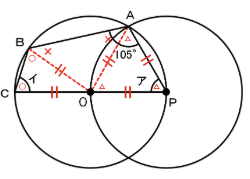

下の図のように、点Оを中心とする円があります。

図の角アは何度ですか。

さて、ここで意識してほしいこと。

それが今回のブログのテーマ、「円に引く補助線」についてです。

「円に引く補助線といえば“半径”を真っ先に疑え!」

これが今回伝えたいこと。

これを合言葉に問題に取り組みましょう!

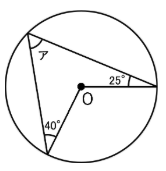

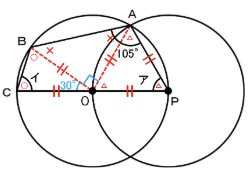

そう、下のように中心Оから点Pを結ぶ補助線を引くわけです。

すると

OP=OQ=OR(すべて半径)となるので、

図のように◯どうし、✕どうしがそれぞれ同じ角度になります。

よって、角アは

40+25=65(度)

と求まります。

それでは次の例題です。

次は標準問題。

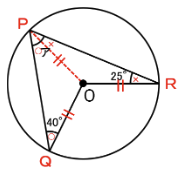

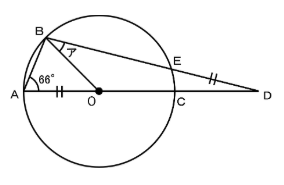

【例題2】

下のように、

点О、点Pを中心とする同じ大きさの円の円周が

それぞれの中心を通るように重なっています。

図の角ア、角イの大きさはそれぞれ何度ですか。

ここでも

「円に引く補助線といえば“半径”を真っ先に疑え!」

を合言葉に取り組んでみましょう。

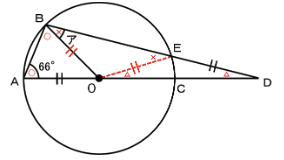

下の図のように補助線を引きます。

すると

OP=OA=OB=OC=PA(すべて半径)となり、

図のように◯どうし、✕どうし、△どうしがそれぞれ同じ角度とわかります。

そう、つまり三角形OAPは正三角形だったんですね!

よって、角アは

180÷3=60(度)

と求まります。

そして、✕は

105-60=45(度)、

角AOBは

180-45×2=90(度)、

角BOCは

180-(60+90)=30(度)

と求まります。

よって、角イは

(180-30)÷2=75(度)

となります。

ちなみに、

「四角形ABCPの内角の和(360度)が〇✕△2つずつの合計である」

ことに気付くことができれば、

〇✕△1つずつの合計が

360÷2=180(度)

とわかるので、角イは

180-105=75(度)

と簡単に求めることもできます。

さあ、次が最後の例題です。

最後は応用問題。

【例題3】

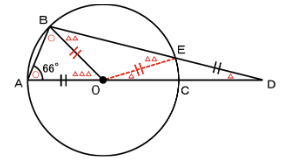

下の図において、

点Оは円の中心で、OA=DEとなっています。

このとき、角アは何度ですか。

さあ!

ここでも

「円に引く補助線といえば“半径”を真っ先に疑え!」

が合言葉!

どこに補助線を引けばよいのか、わかりますか?

“半径”を引けそうなところ・・・

正解は・・・

上の図のように点Оと点Eを結ぶのです。

すると

OA=OB=OE=DE

となるため、

◯どうし、✕どうし、△どうしがそれぞれ同じ角度とわかりますね。

ここで

三角形ODEにおいて「外角の定理」を利用すると

✕は△2つぶん

とわかり、三角形OBDにおいて「外角の定理」を利用すると

角AOBは△3つぶん

とわかるので、下の図のように整理できます。

このことから、△1つは

(180-66×2)÷3=16(度)

と求まり、角アは

16×2=32(度)

と求められます。

いかがでしたか。

基本問題から応用問題まで、

すべて“半径”を引いて考えることがキーポイントとなっていたことが

わかっていただけたかと思います。

是非お子様に

「円に引く補助線といえば“半径”を真っ先に疑え!」

という合言葉を確認してあげてください。

きっと、問題を解く手がかりになってくれることでしょう。

今回はここまで。

また次回のブログでお会いしましょう!