皆さんこんにちは。

受験Dr.講師の勝山利信です。

前回に引き続き「実験器具の使い方」をテーマにお話します。

前回は理科の実験における大前提として以下の2点を確認し、ガスバーナーの使い方についてお話しました。

今回は、「正確であること」を重視し的確に器具を使うということがどのようなことなのか、上皿てんびんの使い方を見ながらお話します。

危険性が高い実験器具ではありませんが、様々な実験や考察において物の重さは重要な要素なので、その正確さも重要です。

また、中学校や高校に上がってからはより複雑な実験器具を使うこともあるので、中学受験理科においてもよく問われる内容です。

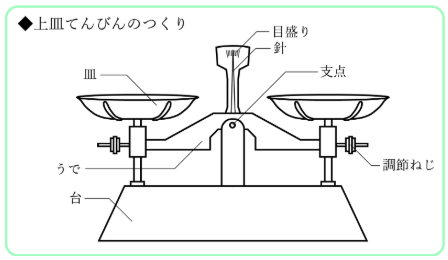

上皿てんびんのつくり

まずは、器具の形と基本的な使い方を確認しましょう。 左右の皿の上に、分銅や重さを量りたい物体、薬品などをのせてつり合わせることで重さを量ります。

左右の皿の上に、分銅や重さを量りたい物体、薬品などをのせてつり合わせることで重さを量ります。

基本的な使い方でもあり問題としてよく出題されるのが、左右のつり合いをどのように判断するのかについてです。

一見、針が目盛りの中央で止まったときに左右がつり合ったと判断して良いように思いますが、それが最も間違いやすい選択肢として設問されていることも多いので注意しましょう!

正しくは「針が中央の目盛りから左右に同じ幅だけふれるとき」つり合っていると判断します。

中央で止まっていたとしても、摩擦によってたまたまその位置で針が止まっている可能性があるからです。

重さを量る前の準備として、皿に物をのせる前のつり合いの確認も同様に判断します。

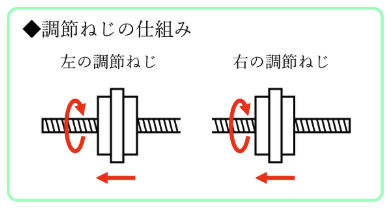

つり合っていないのであれば、調節ねじを動かして調整します。

さて、ここでも使い方が問われることがあるのが調節ねじでの正しい調節の仕方です。

例えば、右側のうでが下がっている(重さが右にかたよってしまっている)ときは、どのように調節ねじを動かせば良いでしょうか?

ねじは、特別な構造でない限り時計回りに回すと締まるように作られています。身近な物としてペットボトルのふたの開け閉めで感覚をつかんでおきましょう。

右側のうでが下がっているのであれば、ねじを左に動かして重さのバランスを整えます。

このとき、片方のねじではなく両方のねじを動かすこともポイントです。

片方だけ動かすと、動く距離が大きくなってしまうので、ねじが外れてしまうことを防ぐことができます。

上皿てんびんの使い方①

準備ができたら、重さを量ります。

物体の重さを量るときは、その物体と分銅を左右の皿にそれぞれのせてつり合わせるわけですが、このとき左右の皿に物体と分銅のどちらをのせるのが正しいでしょうか?重さを量るときの実際の作業をイメージしてみましょう。

正解は、「重さを量るとき→利き手側に分銅をのせる」です。

重さが大きな分銅から順にのせ、少しずつ重さをあわせていくので、このとき分銅をのせたり降ろしたりします。利き手側に動かすものがあった方が作業しやすく、つかみ損ねて分銅を落としてしまうことを防ぎます。

上皿てんびんの使い方②

もう一つの使い方として、一定量の薬品を量り取る場合があります。

さて、先ほどの考え方を参考にすると、分銅と薬品のどちらを左右の皿にのせると良いでしょうか?

量り取る重さは決まっているので今回は分銅を先にのせておき、それにつり合うように薬品の量を調整する作業を行います。作業をするのは薬品側ですので「一定量の薬品を量り取る→利き手側に薬品をのせる」ことが正しい使い方と言えます。

他の実験器具でも同じ目線でとらえる

理科では様々な現象を数値化して理屈を考える場面がよくありますが、その数値が正しくなければ結論も正しいとは言えなくなってしまいます。特に入試の問題で問われやすい事柄についてお話しましたが、他の使い方の注意事項や他の実験器具における使い方も、正確性や安全性を高めるための注意であることがほとんどです。理由とともにきちんと覚えることで、効率良く覚えるべきことを覚え問題に対応できるようにしていきましょう!

目指せ知識定着力UP!

それでは、またお会いしましょう!