みなさん、こんにちは。

受験Dr.算数・理科科の川上です。

今回はタイトルの通り、気圧に関する理科的事象を紹介できればと思います。

気体の圧力が変化することで、様々な現象が発生します。

身近なものだと、気圧が下がることで頭痛が起きやすくなったりしますね。(ちなみにコーヒーに含まれるカフェインが一時的な緩和効果をもたらす可能性があるそうです)

また、ストローで飲み物を飲む仕組みは気圧の差を利用しています。

ストローの内部の圧力を下げることで、大気圧が飲み物を押しあげて口の中に入ってきます。

さらに、気圧が下がると沸点も下がります。

高所、たとえば富士山の山頂だと約87℃で水が沸騰するそうです。

そのため、富士山の山頂でご飯を炊こうと思っても芯が半煮えになり、美味しく炊けないそうです。

身近ではありませんが、宇宙空間は真空に近いため、大気の圧力がほとんどありません。そのため、約-120℃で水が沸騰するそうです。

中学入試においても、気圧をテーマ、特に気圧の差を利用した現象に関する問題が頻出です。

というわけで今回は「アンモニアのふん水実験」についてお話しいたします。

その前に、事前に必要な知識を確認しておきます。

それは「反対方向に同じ大きさの力がはたらいているとき、物は止まる」ということです。(綱引きをイメージするとわかりやすいかもしれません)

言われれば当たり前のことですが、意外と理解していない子を毎年見かけるように思います。

さて、それでは本題に進みます。

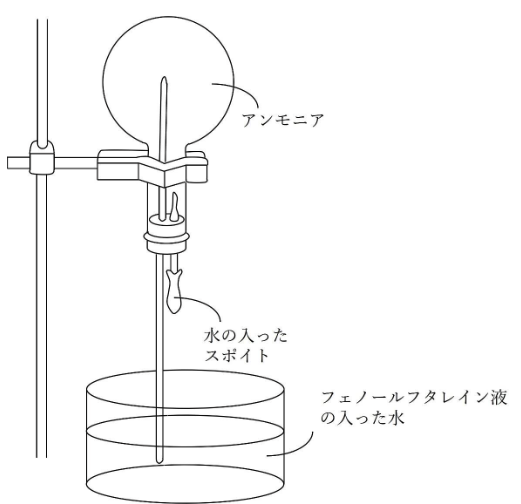

下の図のような装置を作ります。

逆さになった丸底フラスコ内の上部をアンモニアで満たし、水を入れたスポイト、フェノールフタレイン溶液を入れた水を用意します。

(フェノールフタレイン溶液はアルカリ性で赤色を示す試薬です。)

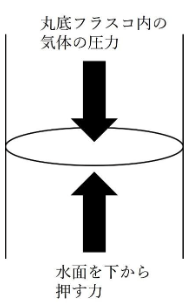

さて、この状態ではガラス管内の水面は止まっています。

止まっている、ということは丸底フラスコ内の気体の圧力と水面を下から押す力がつりあっているわけです。

さて、ここで水の入ったスポイトから丸底フラスコ内に水を発射します。

フラスコ内のアンモニアは水に非常にとけやすい性質がありました。

そのため、フラスコ内のアンモニアはスポイトから発射された水に溶けこんでいきます。結果、フラスコ内の気圧が下がります。

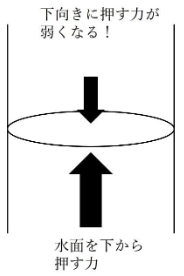

先ほどの水面における力の関係を思い出してください。

アンモニアが水にとけ込むまで水面を下に押していた内部の気体が少なくなってしまいます。

すると、水面を下から押す力の方が大きくなるため、徐々に丸底フラスコ内に水が入っていきます。

さらにその水にアンモニアがとけ、どんどん丸底フラスコ内部の気圧は下がり、最終的にふん水のように水がガラス管から噴き出していきます。

このとき、アンモニアが水にとけてアルカリ性となり、フェノールフタレインが反応し、赤色になります。

赤色のふん水の完成です!

実際にやってみるとわかりやすいのですが、最初の水の勢いはそこまで強くないのですが、時間がたつにつれてふん水の勢いは増していきます。

きちんと原理を押さえることはできたでしょうか。

理科においては、実験結果を暗記するのではなく、仕組みや原理を理解することがとても大切です。

ぜひ日々の学習から意識してみましょう。

今後も面白い理科的事象をご紹介できればと思います。

それでは今回は失礼します。

受験Dr.川上亮