「日日是学日!」(⇒ 日々、これ学び!)」

受験Dr.の松西です。

残暑厳しい折、受験生には重要な模試や過去問演習が加わるため、ハードな時期ですね。

私の担当教科は国語なのですが、どの教科も基本は「入試から逆算して、必要な能力を組み立てる」

形になるかと思います。よって「過去(入試問題)」と「現在(生徒の状態)」を分析し、

「未来(合格への筋道)」を、その生徒ごとに用意する…というのが受験指導。

今年は少し気になる「過去問」が出た学校があったので注目してみます。

それは「豊島岡女子学園」。データ公表をしっかり出す学校が数ある中、「各教科の担当が入試講評まで

やってくれる上にネットで公開している学校」というのもなかなか類をみないです。

情報をオープンにしている学校が人気を集める、という流れに、私は賛同したい。

入学後も同じように「客観的・合理的」に生徒の指導を進めてくれそうな印象を持ちます。

ともあれ今回は「入試問題傾向分析」です。以下の内容を読んでみて「ためになりそうだな」と思ったらあとからでかまいませんので『豊島岡中学HP 国語2025年 第一回の大問1』をご参照ください。

(問題も模範解答も公開されています)

私はこの問題を解いたときに「あれ? 大問一の問5がなかなかややこしいな、豊島岡でこの手の問題が今まであったかな?」と、ややリズムが乱れました。

そして、先述した「作題者による入試講評」を確認します。この学校ではどの教科も「受験生を得点率から3分割し、各設問の正解率を折れ線グラフで示すことで、【合否を分けた=開きの大きい】問題を

割り出す」、という形をとっています。

2025年度入試・第一回 国語、もっとも得点差の表れた設問4つの中に、この問5が含まれています。

本当は私が自身で数字を拾って分析したいところですが、豊島岡では「入試報告動画」のみ、資料として

公開されていますので、そちらをご参照ねがいます(年後替わりで更新されますのでご了承ください)。

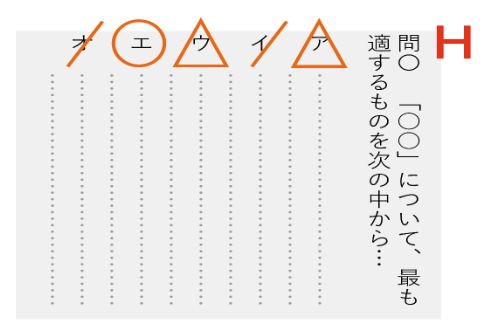

大問一、問5の難しさを端的に表せば、「紛らわしい不正解選択肢が二つある」という点でしょうか。

従来の「差がつく問題」は正解、紛らわしいもの1つ、やや紛らわしいもの、異なるもの2つ、という

イメージ。今回は、紛らわしい選択肢2つ(△Aと△B)が正解とかなり見分けづらい点が、難度が上がったと感じさせるポイントでした。

せっかく学校が公開してくれているので、解説動画ともどもぜひご参照ください。

こういう出題で問題になるのは「正解と△Aと△B」を順番に見ているうちに、どれが正解なのか混乱してくる、ということです。とくにSAPIXの問題でよく見かけるパターンですね。ですので「本文を要約して筆者の主張をふまえる」ことが重要になってくるわけです。「比較的ややこしい選択肢が複数あった」、

ここに私が「傾向になるかもしれない最新情報」として目を付けたポイントがあります。

さて、そろそろまとめます。

ではいったい、どう対応すればいいのか?

➀ 「どうもしなくてよい」

乱暴な結論ですが、こと豊島岡においては「毎年、何問か設定される難しめの問題が、より難しかった」というだけです。現に平均点への影響はさほど出ていません。「合否を分ける」という言葉がありますが、「その他の易しめの問題を確実に正解」し「記述を半分以上もぎ取る」方が大事です。その練習は「模試」でも同じです。むしろ「全体正答率」の明記される模試でこそ重要。模試の難度にもよりますが正答率60%以上の問題を外さないという目標を持ち、数字と自分の状態、成長度に関心を持つことが大事です。

もっとも豊島岡は「国100算100理+社100」という配点です。算数が弱いので国語で穴を埋めたい、

という事情があるならば、➁をふまえた上で「難問を詰めるロジック」を磨いていただきたい。

➁「その問題が易しいのか手ごわいのかを見抜く『眼』を養う」

これは即座に「模試」に役立つ内容です。設問が問1から問10まであり、作題者側に「平均点を

50~65点に収まるように設定したい」という意図があるなら、「きちんと勉強すれば取れる問題」に

「差がつく問題」を数問、混ぜ込んでくるわけで、受験生とすれば「あ、これは手ごわい設問だぞ」と

気づけるかどうかが大事です。例えば私の場合は今回の問5を解きながら、このようなメモを残します。

生徒には、ここまでのことを同じようにしろ、とは言いませんが「自分が迷った痕跡」を解いてる

最中に問題用紙に残しておきたい。その時の「気づき」と後からの「分析」が大事です。

正解に〇、紛らわしいものに△、まったく異なるものに/をつけます。そして△の数・質などから

「この学校の問題の中でも難しい」と判定し、H(ハード)の評価を付けました。

あとは、実際に生徒が演習で解いたとき、〇を取ったか(その場合でも、どれと迷ったかを問う)、

△を取ったか(この場合は根拠を確認)、/を取ったか(本文が読めていない可能性がある)、など

その生徒に合わせた指導が必要になります。

また、生徒の個性も重要ですし、「この問題ならこの子は正解するだろう」などの指導蓄積も大事。

なぜなら「ややこしい問題を解き続けるうちに、その生徒のロジックが狂ってくる」ことが、珍しくは

ないからです。そりゃそうです。まっとうな文章を読むだけでなく、散々揺さぶってくる設問と格闘する

必要があるのですから。そうして「簡単な問題を間違えだす」などの弊害が出てきた場合、もとの

ポジションに誘導する、この作業を繰り返すことが大事です。そのうちに、自身の力でリカバリーできる

ようになればしめたもの。なにせ受験本番は緊張しがちなので、ミスから立ち直った回数が多いことが

本番に強い受験生になるための必要条件だ、と私は考えます。

➂ 「実際の指導に活かす」

たとえば今回扱ったのは「豊島岡の最新年度」です。男子が腕試しに解くならいざ知らず、本命に据えて

いる生徒からすれば「1月に解こう」と計画することも多いのではないでしょうか。したがって、

この問題傾向の変化をとらえ、9月以降の指導に反映し「解けるように」誘導していくのは国語担当を

担当する親御さん、もしくは塾講師ということになります。「ゴールから逆算する」というのは

どの教科・どの受験であってもそうですが、とくに中学受験では重要です。

受験生がまだ小学生ですから、ふだんはしっかりしているようでも、重要なポイントはなんども繰り返し

指導することが大事ですし、「取捨選択」することも同じくらい大事です。この「問5」のような問題の

対策をするのかしないのか、するとしたらいつの時期がいいのか、こればかりは生徒に「あなたが自分で

考えなさい」という突きつけるのは酷というものでしょう。9月以降の受験生は4教科を回し、模試を

こなすことで手いっぱいのはずですから。

今回は以上となります。模試の得点に一喜一憂してきたこれまでの時期から、「入試の過去問演習」の

出来映えへと関心が移る時期です。塾の模試とはまた異なる入試本番の形式、100日前を迎えるまでの準備はできるだけ入念に…

「日日是学日!」(⇒ 日々、これ学び!)」