こんにちは。

受験Dr.算数科講師の千葉 誠と申します。

今回は「速さとグラフ」単元の中でつまずきやすい「二者間(隔たり)グラフ」問題を解くときのコツを紹介します。

ポイントは2つあります。

1.グラフが折れている点で起きたイベント(出来事)を書き込む

2.グラフの各直線の速さを、1人の速さ・2人速さの和/差に分類して書き込む

実際に問題を解きながらこの2つのポイントを確認していきましょう

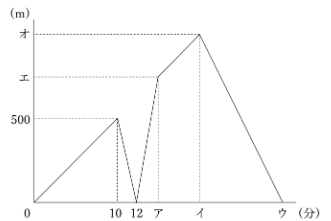

【問題】

兄と弟が家を同時に出発し、家と駅の間をそれぞれ一定の速さで1往復しました。下のグラフは、2人が出発してから弟が家にもどるまでの時間と、2人間の距離の関係を表したものです。兄は弟より速いものとして、次の問いに答えなさい。

(1)兄、弟の速さはそれぞれ分速何mですか。

(2)グラフのア~オにあてはまる数をそれぞれ求めなさい。

【解説】

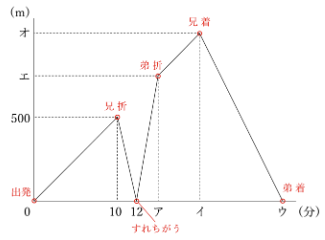

(ポイント1)

まず、速さの異なる2人の往復で起こるイベントを順番に考えると

2人が家を出発→速い方(兄)が駅を折り返す→2人がすれちがう→遅い方(弟)が駅を折り返す

→速い方(兄)が家に着く→遅い方(弟)が家に着く

となります。

これをグラフに書き入れます。

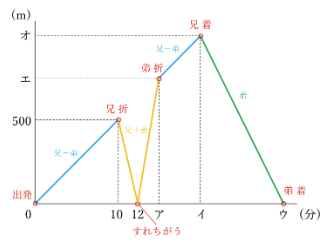

(ポイント2)

次に、各直線の速さを分類すると

0~10分→2人が同じ方向に移動しているので、距離の変化は「速さの差」=兄-弟

10~12分→2人が反対方向に移動しているので、距離の変化は「速さの和」=兄+弟

12~ア分→2人が反対方向に移動しているので、距離の変化は「速さの和」=兄+弟

ア~イ分→2人が同じ方向に移動しているので、距離の変化は「速さの差」=兄-弟

イ~ウ分→弟だけが移動しているので距離の変化は「弟1人の速さ」=弟

これをグラフに書き込みます。

これで問題を解く準備は完了です。

(1)

距離と時間が分かり、速さが出せる0~10分と10~12分に注目すると

0~10分→500÷10=50(m/分)・・・兄-弟(速さの差)

10~12分→500÷(12-10)=250(m/分)・・・兄+弟(速さの和)

2人の速さの和と差が分かったので、和差算でそれぞれの速さを求めると

(250+50)÷2=150(m/分)・・・兄

250-150=100(m/分)・・・弟

A. 兄・・・分速150m、弟・・・分速100m

(2)

時間を調べる時には書き込んだイベントが役に立ちます。

兄が折り返したのが10分後→兄は片道10分

→往復は10×2=20(分)→兄が家に着くのは20分後

→イ=20

片道の距離は150×10=1500(m)

弟の片道の時間は1500÷100=15(分)→弟が折り返したのは15分後

→ア=15

弟は片道15分→往復で15×2=30(分)

→弟が家に着くのは30分後

→ウ=30

時間がすべてわかったので距離について調べると

兄は10分後に折り返してから弟が折り返すア(15分後)まで、

兄は15-10=5(分)移動しているので、ア(15分後)の2人の間の距離は

150×5=750(m)

→エ=750

イ~ウ(20~30分)で弟は30-20=10(分)移動しているので

100×10=1000(m)

→オ=1000

「二者間グラフ」では2人の移動の様子を1本のグラフで表すため、何が起こっているのかを把握するのが困難です。

今回紹介した2つのポイント「イベント・速さの分類」を書き込むことによって、グラフの各時間での情報が整理され、各段に解きやすくなるので、ぜひ参考にしてみてください。

それでは、失礼します。