こんにちは。

受験Dr.の科学大好き講師、澤田重治です。

冬の夜空は、星がくっきりと見える季節です。

空気が乾燥して澄んでいるため、

星の輝きがよりはっきりと感じられるんですね。

寒い夜に空を見上げると、たくさんの星座が広がっていて、

まるで天然のプラネタリウムのよう!

今回は、そんな冬の星座の代表格「オリオン座」を中心に、

星の動きやちょっとした神話の話も紹介していきますよ。

冬の夜空の主役! オリオン座

まず注目したいのが、冬の夜空でひときわ目立つオリオン座です。

目印は、中央のベルトの位置にななめに並んだ「三ツ星」ですね。

この三ツ星のうち、一番右側(西側)の星が「ミンタカ」です。

この星には、季節に関係なくほぼ真東から昇って真西に沈むという、

とても重要な特徴があります。

これは、地球の赤道の真上に近い位置にある星に見られる特徴で、

星の動きの応用問題を解くカギにもなります。

しっかり覚えておきましょう!

そして、三ツ星の左上にあるのが赤く光る「ベテルギウス」、

右下にあるのが青白く輝く「リゲル」で、

ともに入試頻出の一等星です。

このオリオン座の「ベテルギウス」と、

うす黄色に輝くこいぬ座の「プロキオン」、

白色に輝くおおいぬ座の「シリウス」を結ぶと「冬の大三角」ができます。

ちなみに、この「冬の大三角」を形作る星「シリウス」は

夜空に見えるすべての星の中で最も明るい星なんですよ!

その明るさは、なんとマイナス1.5等級!

見つけやすさも抜群ですね。

星の動きの秘密!日周運動と年周運動

夜の間に星が東から昇って西に沈んでいくように見えるのは、

地球が西から東に自転しているからです。

この見かけの動きのことを、星の「日周運動」と呼びます。

地球の自転は約24時間で1回転(360度)ですから、

1時間に15度、4分間に1度の割合で動いて見えます。

また、季節によって見える星座が変わっていくのは、

地球が太陽のまわりを1年かけて公転しているからで、

これは星の「年周運動」と呼ばれます。

夏には見られなかったオリオン座が、

冬の夜空にはっきりと見えるのも、

この年周運動の影響なんですね。

年周運動は約12か月間で1回転(360度)ですから、

1か月で30度、1日あたり約1度の割合で動いて見えます。

オリオン座にまつわるギリシャ神話

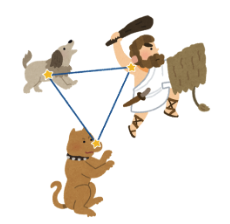

さらに、オリオン座にまつわるギリシャ神話も興味深いものです。

体が大きく、腕利きの狩人だったオリオン。

力を自慢し、少し傲慢(ごうまん)になってしまった彼をこらしめるため、

女神ヘーラが巨大なサソリを送り込みました。

そのサソリに刺されて、オリオンは命を落としてしまったそうです。

だから今でもオリオンはサソリが恐ろしくて、

さそり座が東の空から昇ってくると、オリオン座は西の空へと沈んでいき、

2つの星座が同時に空に現れることはないとされています。

この神話が示すように、

夏の星座であるさそり座と、冬の星座であるオリオン座は、

空に見える季節がちょうど反対なのです。

このように、オリオン座はとても見つけやすく、星の動きや神話、

さらには中学受験での出題頻度まで考えても非常に重要な星座です。

いよいよ季節は本格的な冬に突入しますね。

この冬は実際に夜空を見上げて、星座を探しながら理科の知識も深めてみてください。

きっと楽しくて、勉強にも役立つはず!

次回もまた、楽しくて中学受験の役に立つ、身近な科学の話をお届けします。

どうぞお楽しみに!