「日日是学日!」(⇒ 日々、これ学び!)」

受験Dr.の松西です。

いよいよ受験の天王山、夏期講習がせまってきました。

ほんとうに、一年を通して「とてもとても」重要な期間。しっかり目標を立てて臨みましょう。

ところで私の担当教科・国語は、夏期講習の予定といっても多くの塾で「物語文」「論説文」が

ずらりとならび、たまに「文法」「詩・短歌」などがでるような内容になることでしょう。

「単元」というよりは「そもそもの基礎読解力を上げないと、成績が上がりにくい」教科です。

夏期で伸びが見えなければいよいよ裏ワザ的な方法に走るしか…と追い詰められた気持ちになってしまうかもしれませんよ。

正直言って、「ふだん全く本を読んでいない」という状態は、国語にはきびしいマイナスです。

塾のテキストを解くだけでも、最近は文章の量が増えているため相当の文字数を読んでいる

ことにはなるのですが、「本好きの読み」と「本嫌いの読み」が同じ量を読んだとて、

前者は「机に置いたコップに注ぐ水」、後者は「トランポリンで跳ねながらコップに注ぐ水」

くらいの差があります。「内容が頭に入らない」のは読書量が足りないせいかもしれません。

今回は、2025年の入試で最も出題された本を通して、特に小6に向けたお話をいたします。

「わからない世界と向き合うために」は前回のブログでも触れました。たくさんの学校で出題されたのですが、『物語文』ならともかく『論説文』でここまで出題が偏るのはめずらしいです。

首都圏では市川、鴎友、吉祥女子、共立女子、昭和秀英、高輪、立教女学院、山脇といった学校で、関西圏では甲陽、四天王寺、東大寺などで出題されました(以上、五十音順)。

他にも多数の学校で出題されましたので、情報収集に敏感なお父さんお母さんならご存じの

タイトルかもしれません。

これだけですと、すでに出回っている情報と何ら変わりありませんから、

ここで「受験Dr. 国語講師」として、ひとつ情報を加えます。

それは「幅広い偏差値帯で出されている」とともに「難関中の場合、記述主体の学校が多い」という要素の重なりです。この二点が重なるということは「本文が読みやすい」ということ。

たとえば海城や聖光、渋幕、そして塾でいうならSAPIXや四谷大塚などの公開模試。

これらのテストの出題スタイルは「選択肢問題が多め」ですから、本文が易しいと問題が

作りにくいのです。先述の学校群は、気を付けてみてみると「大学入試の出典で見かけるような筆者」を出してくることもあるのです。それに比べれば、「記述で受験生の表現力を確かめてくる学校、もしくは毎年易しめの文章をセレクトしている学校がそろったな」という印象を、私は持っています。

したがって国語の苦手な生徒には、やや荒療治ですが「この本は夏期に読んでほしい一冊」ということになります(小5でも、上位クラスならぜひ読みましょう。小5で国語が苦手、というお子様は、まだ無理をしなくてかまいません)。このレベルの文章を多くの中学校の先生方は好むのです。ポイントを挙げると

➀ 一つの章、区切りの長さが適切。

➁ 読み手が中学生レベルのボキャブラリーであることを想定した言葉づかいに徹している。

➂ 比喩をたくさん使って読み手の興味を上手にひきつける。

そして

④ 身近な話題から始まるが、よく読むと抽象的で答えの出ない内容を扱っている。

といったところ。論説文で「生徒に丸々読んでも大丈夫な本」というのもなかなかめずらしい。

(中学入試をこころざし、塾である程度の文章を読んできた生徒対象、という前提ですが)

まだ読んでいない方のために、頻出の章をひとつ扱いつつ、受験国語風にご紹介します。

東大寺・四天王寺中学などで出題された場面(P.152「迷惑でいびつな生命」の章)より抜粋。

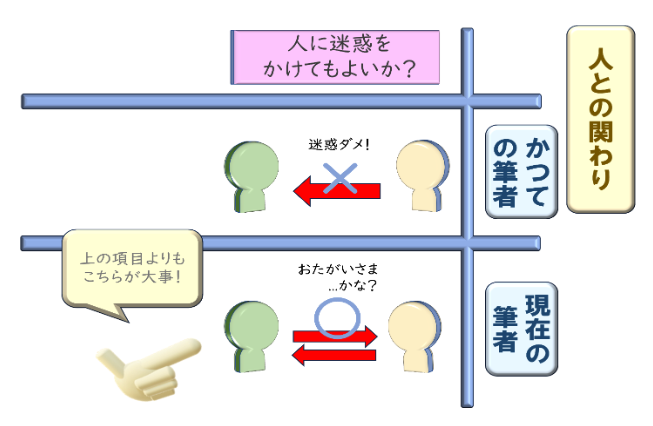

かつて筆者は「人に迷惑をかけるのはいけないことだ」という考えを持っていました。しかしその後の論展開で、4ページ分(文字数にして約2,400字)をかけ、「迷惑をかけない関係性よりもお互いに双方向の“迷惑”でつながっている関係性の方が豊かなのではないだろうか」と

結論づけてゆきます。先述の学校の先生方は受験生がこの論展開を追うことができているかを設問で確認していますから、難関校を志望するならまだ5年生であっても、本書を読み意見を

まとめる練習をすることをお勧めします。記述が多い学校志望であるなら、なおのことです。

本文には書いていませんが、私ならこの文章から、次の用語を示し、授業で教えたい。

【 有機的なつながり、多様性、ダイバーシティ、地域社会と個人主義化、共生社会 】

いずれも概念として難しいから本書では使用が避けられたのかもしれませんが、難関中学であれば扱われやすい、共通テーマを持つ用語です。こんな「中受国語的に美味しい題材」を巧みに織り込む本書、中学校の先生が注目するのも当然ですね。

続いても出題の多かったP12、「バンジージャンプが飛べない君へ」(市川中学など)。

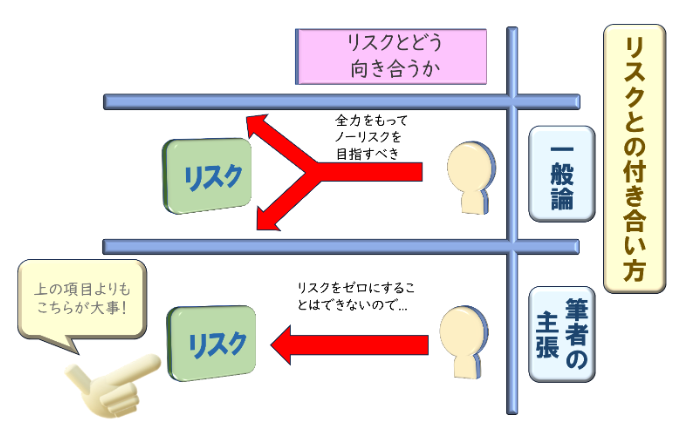

ここでは「リスクとの向き合い方」について語っています。

ふつうは「避けられるリスクは避けるべきだ」という意見が一般的ですが、筆者は「飛行機事故」「コロナ禍」などを例に出し、「リスクに過敏になりすぎるのも問題があるのではないか」と展開、大切なことは「ベストな選択をすること」ではなく「自分の選択をベストなものにするべく生きること」ではないか、と提案しています。

二つほど例に出しましたが、ジャンル的に「哲学・倫理」に関わる内容が多いと感じます。

以前ご紹介した稲垣栄洋さんが自然科学系だったのに対し、本書では小学生の苦手な哲学を

扱いつつ内容が分かりやすい、という点が持ち味となります。内容が理解しやすい分、ただ

読むだけではなく、二例を通してみてきたように「△△について、ふつうは○○と考えるが、筆者の意見は違っていて、□□と言っている」など、まとめられるようにしましょう。

私のブログの方もそろそろまとめに入ります。大手進学塾のテストは採点のコストがあるため、

どうしても記述よりも選択肢のウェイトが高くなりがちです。記述と違い、選択肢は「筆者と解答者の間に、作題者の用意した選択肢のクセが大きく介入します。果たして「文章読解力が向上(低下)したから成績が上がった(下がった)のか、はたまた選択肢のクセに慣れてきた

結果なのか」という要因はしっかり見極めたいところ。なぜなら「中学校により、選択肢の

クセはそれぞれ微妙に異なる」からです。大手進学塾、例えばSAPIXと四谷大塚でもクセが異なります。優先すべきは「本文に対する読解力」であり選択肢読解に対する論理的判断力は、また別物といえるでしょう。

すでに読解力が十分鍛えられているお子様であれば、本書をいまさら読み通す必要はないと思います。そのまま夏期講習に突き進みましょう。もし「うちではちっとも本を読まないんです。もう6年生なのに」というお子様であれば、論説文ではこの本を読ませることを勧めます。

このレベルの本を読めるようになる、というのが中学入試国語攻略のスタートラインに立つための条件ではないか、と私は考えます。

追記的になりますが、できればお父様お母様も目を通されて、今回例に挙げた章に関しては

考えを言い合い、意見を交換するのもよいと思います。「読解力」「表現力」を鍛える材料は、塾の授業以外にもたくさん転がっています。

充実した夏期を過ごすためにも、「やらされる勉強」ばかりではなく、主体的な学びの時間を

取り入れて…

「日日是学日!」(⇒ 日々、これ学び!)」