皆さんこんにちは。

受験Dr.講師の勝山利信です。

今回のテーマは「星座の運動と星座早見」についてです。

天体の分野の学習では、規模も大きく立体的な変化のイメージを持たなくてはならないので苦戦する人も多いと思います。理解を深めるために様々な模式図を使いますが、星座早見は「動く模式図」と言えるでしょう。現代ではスマートフォンのアプリを使えば、空に画面を向けるだけで星座が表示されるので、実際に使う機会は減っていますが、学習において理解度を見るために出題はされるので、ポイントとなる部分をしっかりとおさえておきましょう。

仕組みとつくりを結び付ける

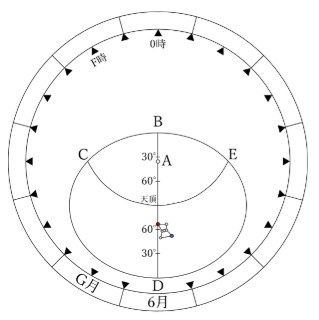

では、早速ですが次の星座早見の図を見ながら、質問していくのでその質問に答えながら、道具としての仕組みを理解していきましょう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

図のように星座早見を示しました。次の問いに答えなさい。

問1.Aの星の名前を答えなさい。

問2.B~Eの中で東を示しているものを選びなさい。

問3.Fにあてはまる時刻を答えなさい。

問4.Gにあてはまる月を答えなさい。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

この4問については問われることも多く、特に2~4の問いは実質2択なので最終的な判断を下すのに少し悩んでしまいますね。

まず、問1は基本中の基本ですので正しく覚えましょう。

正解は「北極星」ですね!

北極星は北極の真上方向に地軸を伸ばした先にあるので地球が自転しても見える位置がほとんど変化しません。結果的に星座早見でも回転の中心になります。

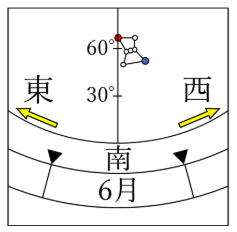

続いて問2ですが、北極星が分かればBが北、逆方向のDが南であることはすぐに分かり、CとEの2択になります。既にテストで間違えた経験がある人は記憶に残りやすいと思いますが、東を示しているのは「C」になります。地図上の東西南北を図全体に当てはめてしまうと逆になってしまうので、間違いやすいポイントです。イメージがわかない人は、次の図でとらえてみましょう。

全体を見るのでなく、南の空の様子に注目し、東西の方向に沿ってたどると納得しやすくなります。

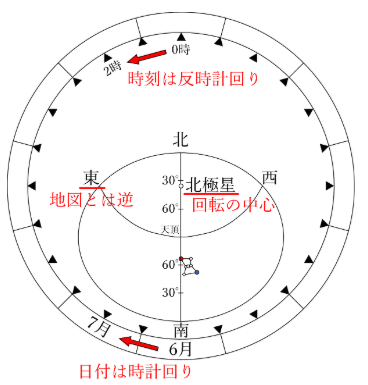

問3は少しイメージしづらいところですが、星座早見は星座板と地平板の2枚が重なったつくりになることに注目しましょう。観測する日付を決めて窓の中で星が東から西に動いていくように回して使用するので、結果的に時刻は反時計回りに進むように配置することになります。これは、仕組みとしての結果なので、ややこしいところですが、だからこそきちんと意識して問われたときに間違えないように構えておきましょう。問3の正解は「2時」となります。

最後、問4についてですが、正解は「7月」です!月日の表示は時計回りになるというつくりになります。

これは、星座板に太陽との位置関係を示した結果このようなつくりになっています。

例えばオリオン座が6月の範囲に描かれているのは、その時期には太陽が近くにいるということです。昼は太陽の光にかき消されるので見ることができません。ですので、オリオン座を夜に観測できるのは12月を中心に冬の時期ということになります。

以下、星座早見の基本的なつくりをまとめると次のようになります。

まずは簡略化したものから理解を深める

立体的な動きを平面化し模式的に表すというつくりのため、全体を一度に理解しようとすると中々上手くいきません。理解をより深めるために、まずは基本的な事から押さえていきましょう!

次回は、この基本的なつくりを土台に、「動き」についてのポイントをおさえていきます。

目指せ理解力UP!

それでは、またお会いしましょう!