皆さんこんにちは。

受験Dr.講師の勝山利信です。

今回のテーマは「地震動のメカニズム」についてです。

専門性の高い分野ですが、中学受験に対応するためにどのように知識事項を整理したり理解を深めたりしておけばよいかという部分にしぼってお話します。

具体的には、次のような2択問題に悩むことなく答えられるように知識を整理しておきたいということです。

~~ 問題 ~~

次の文章にあてはまる正しい言葉を( )内から選びましょう。

地震の揺れは速さが速い(P波・S波)が伝わることで起こり、その揺れを(初期微動・主要動)といいます。その後遅れて伝わる波によって大きな揺れが起こります。小さな揺れが続く時間は震源からの距離に対して、(比例・反比例)します。

~~~~~~~~

このようにテストの際に2択を迫られることがしばしばあります。知識として丸暗記するだけだと取り違えたときにミスが連動してしまう怖さがあります。問いとして問われる部分を正確に答えるためにも、結論をただ覚えるのではなく、背景や過程を理解して覚えることを心掛けましょう。

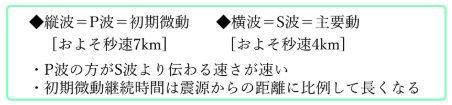

先に結論部分をまとめておきます。

これらのことが間違いなく頭の中で整理されていれば、問題を解く際の精度は高くなります。

その整理のために背景と過程を確認します。

地震動とはなにか?

地震の発生原因はいくつかありますが、地震の揺れというものは振動が波として伝わってくるものだということが重要です。よって、考え方の土台とするために一見遠回りに見えますが、波のことについて少し詳しくなっておきましょう。

揺れとして伝わってくる波は大きく分けると2種類あります。

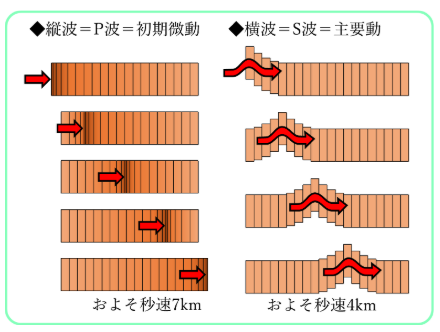

次の図を見てイメージしてみましょう。

波が伝わる向きと同じ方向に「押し引き(伸び縮み)の動き」が伝わるのが縦波です。

伝わる向きと「垂直方向のずれ」が伝わるのが横波です。

(似た言葉で「縦揺れ・横揺れ」と表現していることがありますが、揺れの方向を指している場合と波の種類を指している場合の両方が一般的には使われているようです。どちらのことを指しているかは、文章の内容から判断する必要があります。)

振動の伝わり方には縦波と横波の2種類があることを確認しておきましょう。

波の種類から具体的な名称や現象につなげる

さて、波が2種類あることが確認できたのでそれを地震動に関することと結び付けていきましょう。

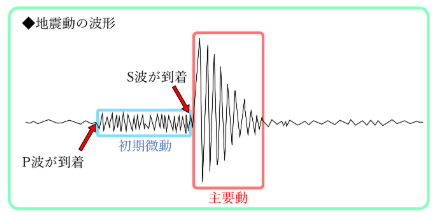

実際の地震動の様子を記録した資料として、次のようなグラフを目にすることがあると思います。

まずは小さい揺れが起こり、少ししてから大きな揺れになっていることが特徴的ですね。

この特徴がまさに波が2種類あることで生まれるものなのです!

縦波は寄り道せずに進行方向に伝わっていくので速さは速い波といえます。ただし、伸び縮みの動きなので発生する揺れは小さくなります。その場から動かずに、ひざを少し曲げてリズムを取るような動きを想像してください。

横波は進行方向から横にずれて寄り道しながら進むため速さは遅くなります。横ずれが揺れを発生させるので大きな揺れになります。ステップを踏んで大きく体を動かしてダンスするようなイメージです。

波の速さの違いによって地震動は2段階で起こることになりますが、速さが速く小さい揺れ(初期微動)を起こす縦波をP波、速さが遅く大きな揺れ(主要動)を起こす横波をS波といいます。

ちなみに、PとSは「縦と横」からきた言葉ではなく、Primary Wave(プライマリーウェーブ=第1の波)とSecondary Wave(セカンダリーウェーブ=第2の波)からきた言葉です。

※P波とS波のどちらが先に伝わるのかは、「アルファベットの・・・、P、Q、R、S、・・・でPが先!」と単純に覚えてかまいません。

2種類の波と揺れのつながりが分かったので、そのことを活かして『初期微動継続時間』の特徴について考えてみましょう。

用語として漢字を並べると長い言葉ですが、そのまま簡単な意味の言葉にかみくだけば『はじめの小さい揺れが続く時間』のことです。P波とS波が震源から伝わるまでの時間に差があり、この時間の差は距離が長くなればなるほど大きくなります。よって、震源からの距離が長くなると初期微動継続時間も長くなり、波の伝わる速さを一定と考えれば、距離と時間は比例することになります。

少し理解するのが難しい部分もありますが、算数で学習する旅人算と関連付けて考えてみるとスムーズに理解しやすくなります。

知識の定着をよくするための理解

今回お話した2種類の波の細かい性質は、テストで問われることではありません。しかし、問われる部分だけを丸暗記してしまうと、テスト当日に取り違いが発生しミスが連続してしまうことがあります。しっかりと知識を定着させミスを防ぐために、理解して覚えることを心掛けましょう!

目指せ理解力UP!

それでは、またお会いしましょう!