こんにちは。

受験Dr.の科学大好き講師、澤田重治です。

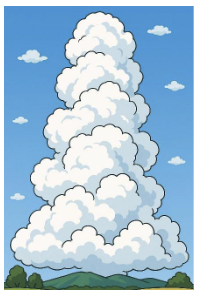

夏の午後、空を見上げると、

もくもくと大きな雲が湧いていることがあります。

まるで山のように盛り上がったこの雲は、「入道雲」と呼ばれます。

迫力ある見た目で、いかにも「夏らしい」空を演出していますが、

実はこの雲、天気が大きく変わるサインでもあるのです。

今回は、そんな入道雲がどうやってできるのかを、

理科の視点から見ていきましょう。

どんどんのびる! 積乱雲のでき方

入道雲の正体は、「積乱雲」という種類の雲です。

ふわふわした積雲よりもずっと大きく、空高くまで成長します。

ときには高さが1万メートルをこえることもあり、

飛行機がよけて飛ぶこともあるほどです。

積乱雲は、下の方は水の粒、上の方は氷の粒でできていて、

雷や大雨、突風などの激しい天気を引き起こすことがあります。

そんな積乱雲のでき方のカギは「上昇気流」です。

夏の強い日差しで地面があたためられると、その熱で空気もあたたまり、

軽くなって上にのぼっていきます。

これが上昇気流です。

空気が空高くのぼっていくと、気圧が低くなることで空気が膨張します。

そうすると熱が分散して温度が下がり、

空気中の水蒸気が冷やされて水の粒に変わります。

こうしてできた細かい水の粒が「雲」の正体です。

このように水蒸気が水になるときには、実は「熱」が出るのです。

この熱のことを「凝結熱(ぎょうけつねつ)」といいます。

この凝結熱によってまわりの空気がさらにあたたまり、

もっと強い上昇気流が生まれます。

つまり、雲ができることでさらに空気の流れが強くなり、

雲はどんどん大きく成長していくのです。

まるで、雲自身が自分を育てているようですね。

こうして成長した雲が、私たちのよく知る入道雲になるのです。

入道雲は天気が荒れる前兆?!

夏の天気は変わりやすい、と言われますが、

その理由の一つがこの入道雲の発達です。

午前中は青空でも、午後になって急に空が暗くなり、

大粒の雨がふったり、雷が鳴ったりすることがあります。

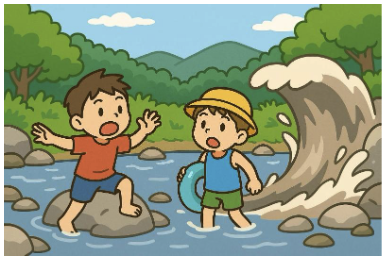

山や川など、自然の中に出かけるときには、

空に入道雲が出ていないかをよく観察することが大切です。

特に、山あいでの川遊びは「晴れているから大丈夫」と思っていても、

上流で入道雲が発達して局地的な大雨が降っていると、

急に水かさが増える「鉄砲水」が起こることもあるので注意が必要です。

受験生の皆さんは、今年の夏はあまり遊びに行けないかもしれませんが……

自然の中でキャンプをしに行く機会はこれからもあるでしょうから、

自分の身を守るためにも覚えておくとよいでしょう。

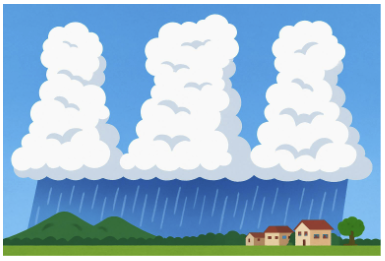

また、近年よく聞かれるようになったのが「線状降水帯」という現象です。

これは、積乱雲が次々と発生して列のように連なり、

同じ場所で強い雨が長時間ふりつづく状態のことです。

ふつうのにわか雨とは違って、大雨が何時間も続くことがあり、

川のはんらんや土砂災害などの大きな原因になります。

中学受験でも「線状降水帯」という用語を書かせる問題がよく出題されるので、

漢字で書けるようにしておいてください。

入道雲は、夏の自然が見せるダイナミックな現象です。

でも、その中には、理科で学ぶたくさんの知識がつまっています。

空を見上げたときに、「あ、あの雲はただの雲じゃないぞ!」なんて思えたら、

それは理科の力がついてきた証拠かもしれませんね!

ぜひ、この夏は空の変化を観察して、理科の知識を身につけるチャンスにしてください。

次回もまた、楽しくて中学受験の役に立つ、身近な科学の話をお届けします。

どうぞお楽しみに!