「日日是学日!」(⇒ 日々、これ学び!)」

受験Dr.の松西です。

寝ても覚めても受験指導に全力投球な私たち。そんな講師も、時には旅に出て心身ともに

リフレッシュ…エネルギー・チャージの時間を楽しみます。

とは言え、旅行先でもついつい「あ、これは授業で使えそうだな・・・」とか考えてしまう

あたり、職業病だなと苦笑してしまうこともしばしば。

今回のタイトル「草枕」は、私の大好きな文豪:夏目漱石の同名著作から取っています。

入試にも時おり出る有名な冒頭文「山路(やまみち)を登りながら、こう考えた。」

この後がまたしびれるような美しいフレーズの連続なのですが、引用したいのはこの部分です。

「旅先で頭にひらめいた学びのヒントを『こう考えた』とご紹介できないか」

そういった趣旨で今回はお届けいたします。

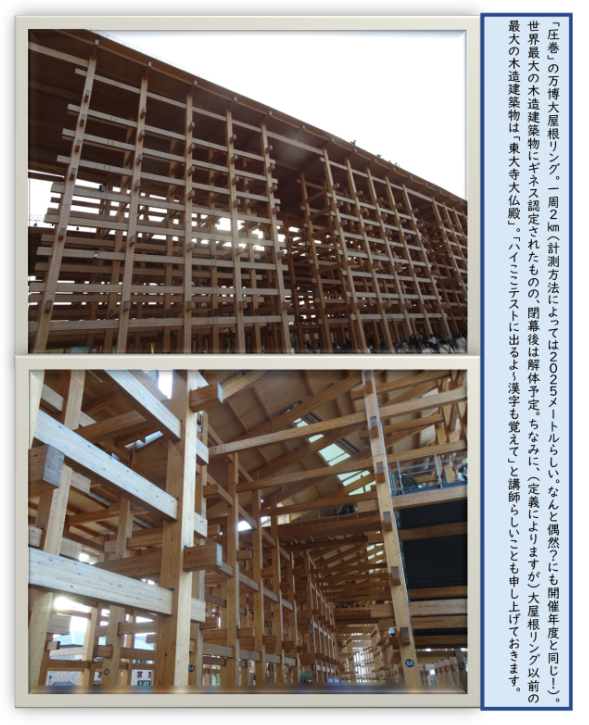

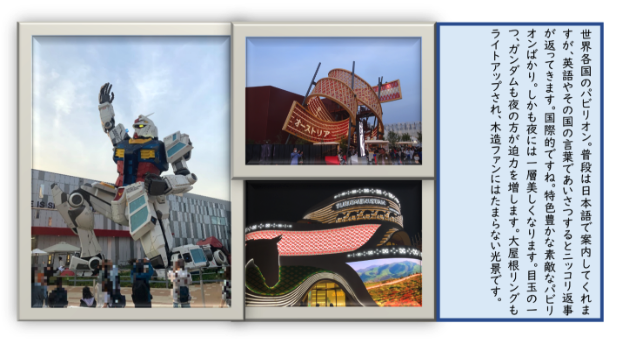

着想を得た旅先は「万博」です。旅とはいっても、受験Dr.京都駅前校所属の私としては

「散歩」みたいな距離ですが…そこはご容赦いただいて。なにより、中学入試の社会で

時事問題に狙われる重要イベントには違いありません。後ほど写真で様子をご紹介します。

説明が必要なのはむしろ「題材」の方です。

「わからない世界と向き合うために」

本著は、2025年入試で数多くの中学校が国語の素材文に採用した「今後、塾の素材文として

大注目間違いなし」の一冊なんです。

ご存じの通り、関西は中学入試の日程が早いのですが、「甲陽・東大寺・四天王寺」と問題文を見て、いずれもこの本を採用していたため、慌てて注文して読みました。

その後の首都圏入試でも市川、昭和秀英、鴎友、山脇など、出題校は多岐に渡ります。

著者の中屋敷均さんは前著「科学と非科学」でも渋幕・西大和などで出題がありましたが、

内容がやや大人向けで硬質でした。本著は、ちくまプリマ―さんから「中高生向けで」と

いうオファーで執筆されたそうです。その結果、待ってましたとばかりに人気爆発。

神戸大教授で生物・細胞機能構造学を専門にする中屋敷さん。本著の内容は「生物」や

「身の周りの事象」を足掛かりに「人としての生き方、考え方のヒント」を示唆する内容。

私はこの本を今年の一月に読みました。そして数か月後に万博を訪れ、巨大なリングの

上から各国のパビリオンをぼんやりながめる…そんなとき、頭に浮かんだ思いと、

「わからない世界と向き合うために」の論展開が頭の中で混ざりあいました。

キーワードは「情報過多」と「実体験」です。

いま開催されているこの万博は、開幕までの間には様々な批判にさらされました。

一番大きい批判は「安全面」でしょうか。本当に安全なのか? こういった心配が多かった。

日本は「安心・安全」に非常に強い関心を持つ人が多いし、メディアもそこに配慮して報道します。直近でいえば「コロナ禍」が、だれにも想起しやすい事例かと思います。

最初はたしかに未知の感染症でしたので、全力で防止に努めた政府・マスコミですが、2年、3年経つにつれ諸外国との対策の違いを含め、「本当にここまでの過剰な対策が必要なのか」という声も挙がりはじめます。もちろん、医療の崩壊だけは防がなければなりません。いろいろな対策が打たれる中で、我慢を強いられたのが学生ではなかったか、と私は思います。窮屈な学校生活であったことは否めませんし、その辺りの「声なき声」を物語にした作品も、コロナ後の今は出版され始めています(重松清さんの「おくることば」や辻村深月さんの「この夏の星を見る」←後者は映画化決定)。いま小学生のみなさんも、コロナにまつわる騒動は「実体験」として印象に残っているのではないでしょうか。

「それは安心できるのか? 安全なのか?」という言葉の影響力は強く、日本社会においては

世論を大きく揺さぶる力を持っているようにも感じられる。

リスクをゼロにすることは、果たして可能なのか? 難しい問題ですが、「わからない世界と向き合うために」の一節で、まさに同様のテーマを扱っています(P12、「バンジージャンプが飛べない君へ」。市川中学などの出題箇所)。とはいえ、今回は本の紹介がメインでないので引用は省略します。ぜひご自身の目でご確認ください。

そろそろまとめます。スマホが一人一台の時代、これほど情報過多の環境は人類史上初のことでしょう。ありとあらゆる情報が日々流れ込む中で、それらを正しく取捨選択する必要があります。そのために大事なことは「実体験」を大切にすること。「考え方」を学ぶこと。いろんな人と対話的意見交換をすること。多すぎる情報に振り回されないこと。中学入試に臨む受験生であれば「偏差値や大学合格者数ばかり」で頭をいっぱいにせず、どうか「6年間を過ごすことになるかもしれない学校のありのままの姿」に関心を持っていただきたい。

受験を志す方々にとって、大切な「実体験の場」として「学校見学」の重要性をお伝えしたい。学校見学は入試とはちがい「みなさんの側が学校をチェックする機会」です。そこで「何か質問があれば」と先生がおっしゃったなら、元気よく手を挙げて、質問できればすばらしい。良い質問が思い浮かぶ生徒は「自分がなぜこの学校を選ぶのか、6年間で何がしたいのか」という、具体的なイメージができています。

もし偏差値や名前のブランドだけで志望校を選んでいたのなら、質問が「耳情報」に偏って

しまうことでしょう。進学実績などの情報は重要ですが、とらわれすぎると大切な本質を見失うことになります。「6年間の学校生活をしっかりイメージする」、これが出来ている受験生は成績に振り回されることは少ないと思います。テストでいちいち一喜一憂せずに目標に向けて着実に努力を積み上げるタイプの生徒は「自分の言葉で志望動機をしっかり言える子」です。

「不安」は「自分の分からない、言語化できない事象」から生まれます。そしておどろくほど

あっさりと人の判断力をうばっていく。情報過多の時代は不安もまたあちこちにあふれている時代と言えるでしょう。「アタマが生み出した不安」に対抗するには「実体験の機会を持つこと」がおすすめです。

私も万博に実際に行ってみて「情報をうのみにせず、体験し、自分で考えることの大切さ」を感じました。もちろん「情報」も大事です。両方をバランスよく活用できることが大切です。私にとって「万博」が『耳情報と実体験が混ざりあう場』であったように、受験生にとっては「学校説明会」がとても貴重な「これまでの受験情報と、これからの学校生活の実体験が混ざりあう場」になるはずですよ。

「何か質問のある方は…」と先生がおっしゃったら「はい!」っと元気よく挙手しましょう。

そしてその材料集めは、ほんの少しの気づきの目をもって日々の学びに向き合う姿勢と、

自分自身の将来のイメージを持つことから始まります。不安を誘う情報の波に流されぬよう…

「日日是学日!」(⇒ 日々、これ学び!)」