皆さんこんにちは。

受験Dr.講師の勝山利信です。

前回に引き続き、「星座の運動と星座早見」をテーマにお話します。

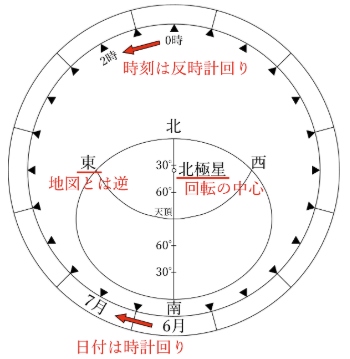

前回は、次の図のように「星座早見」のつくりについて、入試で問われる内容を踏まえて確認しました。

今回は実際に星座早見の上でどのように星座が動くのか問われたときのために、つくりと動きを結びつけるための話をします。

つくりと動きを結び付ける

では、今回も質問するので、答えを考えながらつくりと動きを結びつけていきましょう!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

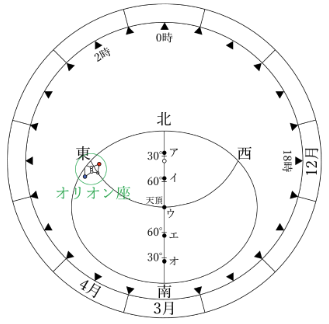

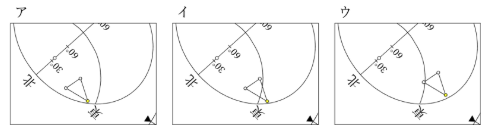

図のように、12月中旬の18時の様子を星座早見で示しました。

オリオン座は図のように真東から上ります。オリオン座の高度が最も高くなったとき通る位置として最も適当なものを、●ア~オから選び記号で答えましょう。ただし、観測地点の緯度は北緯36度とします。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

星座早見の窓には東・天頂・西を結ぶ線が描かれています。

すると、あたかもその線に沿って星座が動くように思えてしまい、先ほどの質問の答えも「ウ」を選んだ人も多いのではないでしょうか。

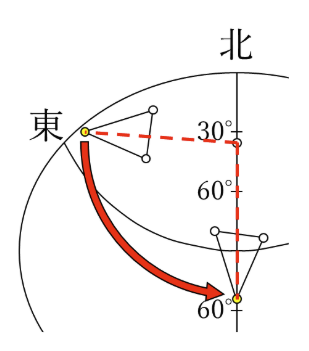

ここで重要なポイントとなるのが、星座早見は立体的な星々の動きを平面に表したものであり、北極星を中心に回転するという点です。

観測地点の緯度は北緯36度ですので、春分・秋分の日の太陽の南中高度は、90−36=54より54度となります。春分・秋分の日は太陽が真東から上り真西に沈むので、ちょうどオリオン座は同じような動きをします。

星座早見のつくりとしても、北極星を中心に星座板を回転させることになるので、半径の長さに注目すると考えやすくなります。

正解は「エ」です。

このような動きの様子が正しく表現できるように、窓が楕円形に調整してあるとも言えます。

では、今のことを踏まえて次の質問について考えてみましょう!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

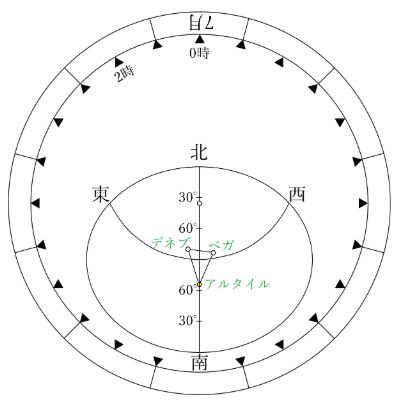

図のように、7月中旬の0時の様子を星座早見で示しました。

図のように夏の大三角が天頂付近にあります。このことから、夏の大三角が東の空からのぼる様子を示した図として最も適当なものを、次のア~ウの中から選び記号で答えましょう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

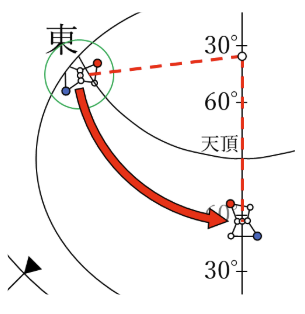

こちらの質問も、天頂にある星座は真東から上ってくるようなイメージがぬぐい切れない人は同じ間違いをしてしまうかもしれませんので注意しましょう。

北極星を中心に回転することを強く意識して・・・

天頂付近を通るということは、オリオン座よりも北極星に近いということです。

回転するときの半径が短くなるので、上る位置が真東よりも北によることになります。

正解は「ア」ですね!

実物が手元にあれば実際に動かしてみるとよりはっきり実感することができますが、少なくともテスト中は実物に触れることはできません。与えられた図に自分で弧の様子を書きこんで考えられるように練習しておきましょう。

入試に生かせる知識にする

星座早見を持っていても、なんとなく眺めるだけになってしまいがちです。つくりと動きにどのような特徴があるのか、どのようなことが入試で問われるのかをもとに得点に結びつく「生きた知識」にしていくことを心掛けて学習しましょう。

目指せ理解力UP!

それでは、またお会いしましょう!