こんにちは、受験Dr.の咲山です。

トキはさかのぼり3月初旬、今年の受験も一段落。お休みを頂きました。

四谷校にあらわれた「トキさん」の故郷、佐渡島を訪ねる旅、第2回です。

佐渡島は地図で見ての通り、本州からは少し離れた場所にあります。

佐渡空港に飛行機で行くこともできますが、今回は海路を使いました。

海路といっても、いわゆるフェリーではなく、ジェットフォイルという乗り物です。

聞いたことが無い人が多いかもしれません。私自身は、初めてその存在を知りました。

フォイルサーフィンというスポーツが近年流行し始めましたが、仕組みは同じものです。

中学受験としては相当マニアックな内容となりますが、

今回は佐渡島第二回、ジェットフォイルの仕組み、揚力を紹介します。

そもそも揚力とは、飛行機や船などの物体が空気や水(まとめて 流体 といいます)を移動する際に、空気や水といったものの力によって上向きに働く力です。物体の形状や流体の流れ方によって、この力が生まれます。

少しややこしいので、ポイントのみを説明すると

・「流体の速さが速いところでは圧力が低く、速さが遅いところでは圧力が高い」

(これをベルヌーイの定理といいます。)

・「圧力差が生じることから、風速が遅い側から速い側に力がはたらく」

というようになります。

ここからこれを利用した具体例です。

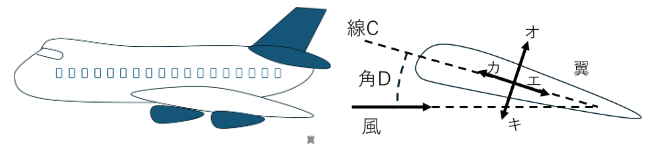

飛行機の翼は、上面が曲線を描き、下面が平らな形状(翼型)をしています。飛行機が前進すると、翼の上面を流れる空気は速く、下面を流れる空気は遅くなります。この速度差により、上面の空気圧が低く、下面の空気圧が高くなり、翼に上向きの力が働きます。

今回乗ったジェットフォイルに取り付けられている「水中翼」は、船や水上バイク、フォイルサーフィンなどに取り付けられる翼型の構造物で、水中を移動する際に揚力を発生させ、船体やボードを水面から浮かせる役割をします。水中翼は、飛行機の翼と同じ原理で揚力を発生させます。

フォイルという言葉はこの「水中翼」のことを示しています。

船やボードが前進すると、水中翼の上面を流れる水は速く、下面を流れる水は遅くなります。この速度差により、上面の水圧が低く、下面の水圧が高くなり、水中翼に上向きの力が働きます。これにより、船体やボードが水面から浮かび、抵抗が減少して高速で移動できるようになります。

この仕組みの通り、ジェットフォイルは低速での航行中は一般的な船と同じように航行しながらも、徐々に速くなると船体は浮き上がったかのようにほとんど水の抵抗を受けずに進むことが出来ます。そのため、一般的なフェリーの速さである時速30~50kmよりも早い、時速80kmもの速さで波のある海の上を進んでいくことが可能です。

そんな仕組みから、飛行機のジェット機は「飛行」、船は「航行」といいますが、

ジェットフォイルは「翼走」という言葉を使います。

さて、この揚力ですが、本来原理や細かい計算等は小学生の理科どころか、中学・高校の物理も超えた、大学で習う流体力学という学問のテーマの一つです。そのため、中学受験でもほとんど見かけることはありませんが、説明・誘導込みで出題されることがあります。近年麻布中学の入試問題で「空気や水といった、流れるものによって起こる力」をテーマに出題されています。少し問題を抜粋しますのでここまでの内容を基に考えてみてください。

「2022年 麻布 大問1(一部抜粋)」

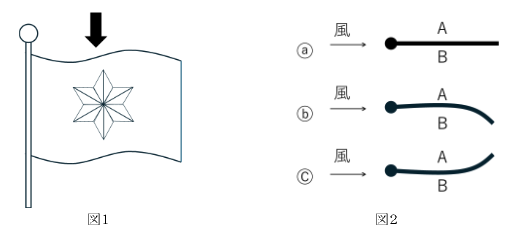

図1のような旗がパタパタとはためいているのを見たことがある人も多いと思います。これは、風の速さが一定でなく、向きも変化するからだと考える人もいるかもしれません。しかし、一定の向きと強さで風が吹いていても,はためくことがわかっています。この現象について、まず考えていきます。

図1の旗を上の方から、つまり矢印の向きから見たものが図2です。最初はⓐのようにまっすぐだったとしても、何かのきっかけでⓑのような状態になったとき、その後ⓒ→ⓑ→ⓒ→・・・の状態がくり返されたり、ⓒのような状態になったとしても、同様にⓑ→ⓒ→ⓑ→・・・とくり返されたりすることが、旗がはためくということになります。

問1: 次の文中の空欄( ① )〜( ⑥ )に入る適当な語句を、以下のア〜ウから1つずつ選び、それぞれ答えなさい。

図2のⓑでは、旗がB側に曲がってじゃまをするので、B側に吹いている風の速さは元の風の速さと比べると( ① )です。また、A側に吹いている風の速さは、B側に吹いている風の速さと比べると( ② )です。ⓒでは、旗がA側に曲がってじゃまをするので、A側に吹いている風の速さは元の風の速さと比べると( ③ )です。そして、B側に吹いている風の速さは、A側に吹いている風の速さと比べると( ④ )です。そして、ⓑとⓒがくり返されることから、A側とB側に吹いている風の速さに差があるとき、旗にはたらく力の向きは、風の速さが( ⑤ )方の側から( ⑥ )方の側であることがわかります。

ア.速い イ. 同じ速さ ウ. おそい

風のような空気の流れは、乗り物にも関係しています。下の左図の飛行機が飛ぶためには、翼が必要です。図飛行機の右の図は、飛行機の翼の断面図で、下側の面は直線的ですが、上側の面は膨らんでいます。また、離陸時は翼の中心を通っている線Cと風が吹く向きとの間の角Dの分だけ,風が吹く向きに対して傾いています。

問2: 次の文中の空欄( ① )と( ② )は以下のア~ウから、( ③ )は右上の図5のエ~キから適当なものを1つずつ選び、それぞれ答えなさい。

翼のすぐ下側を進む風の速さは、元の風の速さと比べると( ① )ので上側を進もうとする風の速さは、翼のすぐ下側を進む風の速さと比べると( ② )です。だから,翼にはたらく力の向きは( ③ )です。

ア. 速い イ. 同じ速さ ウ. おそい

解説

問1 旗が風をさえぎると、風速が変化し、圧力差が生じます。この圧力差については言及されていませんが、

「風速が遅い側から速い側へと力が加わる」ということを現象として知るための問題となっています。

( ① ) ウ ( ② ) ア ( ③ ) ウ ( ④ ) ア ( ⑤ ) ウ ( ⑥ ) ア

問2 翼の下側は翼にじゃまされて遅く、上側は速い。遅い方から速い方へと力ははたらきます。

( ① ) ウ ( ② ) ア ( ③ ) オ

抜粋元の問題は他にも、「コウモリ傘」、「ヨット」が問題に出されていますが、どれも問題の軸となる流体の仕組みしっかり読み取れていれば、同じように解答を選んでいくことが出来るようになっています。

以上です。テキストには載ってない内容でしたが、揚力の仕組み、少し理解できたでしょうか。

ちなみに「トキさん」も飛べます(飛べるはずです)が、

トキに限らず鳥もこの揚力を上手く利用して上昇・下降をしています。

次回は佐渡3回、「金」についてです。