皆さんこんにちは。

受験Dr.の理科大好き講師、澤田重治です。

ここまで、前編では中学受験でよく出題される天気のことわざに触れながら、

日本の天気が西から東へと変わる理由は偏西風だという話を、

そして中編では、大気大循環という地球全体の大気の流れの一部として

偏西風が吹いているのだということを説明してきました。

後編となる今回は、来春の入試でも時事問題の題材になりそうな、

話題の「エルニーニョ現象」について説明していきます。

そもそも「エルニーニョ現象」って何? 「ラニーニャ現象」って?

エルニーニョ現象とは何か? 気象庁のホームページでは、

「太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて海面水温が平年より高くなり、

その状態が1年程度続く現象」と説明しています。

元々は、南米ペルー沖で魚を捕っている漁師さんたちが、

クリスマスの頃に海水温が平年より高くなる現象のことを

「エルニーニョ」と呼んでいました。

エルニーニョというのはスペイン語で、

「神の子(=イエス・キリスト)」という意味があるそうです。

発生時期であるクリスマスにちなんでその名がついたようですよ。

ネーミングセンス抜群ですね!

しかも、エルニーニョ現象が発生したときには、

世界的に異常気象が起こりやすいということにも気づいたようです。

その後の研究で、

海水温が高くなって異常気象が発生するのはクリスマスの時期に限った話ではないこと、

そして、海水温が低くなった時にも異常気象が発生しやすいことが分かってきました。

そこで、「エルニーニョ」の本来の意味である「男の子」の対義語として、

海水温が低くなる現象のことは、女の子を意味する「ラニーニャ」と呼ぶようになりました。

エルニーニョ現象・ラニーニャ現象の発生原因

前回のブログで、赤道付近には大気大循環の一環として

「貿易風」とよばれる東風が吹いていることを説明しました。

エルニーニョ現象・ラニーニャ現象の発生には、

この「貿易風」が大きく影響しています。

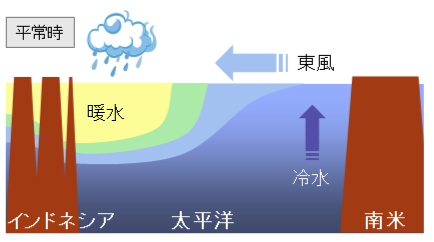

まずは、エルニーニョ現象やラニーニャ現象が起こっていないとき、

つまり「平常時」の状態から説明していきます。

下の図をご覧ください。

こちらは、太平洋赤道付近の断面を南側から見た図になっています。

東(右側)の方には南米大陸が、

西(左側)の方にはインドネシアの島々があるのがお分かりいただけるかと思います。

(気象庁のホームページより引用)

中学受験の理科の勉強しているお子さんでしたら、

熱の伝わり方の一つに「対流」というものがあるのをご存知でしょう。

つまり、温まった水や空気は軽くなって上に移動するので、

海面に温かい海水が集まってくるのです。

ここに東風(貿易風)が吹くと、海面付近の温かい水(暖水と呼びます)が西に流され、

循環するように海底からは冷たい水が上がってくることになります。

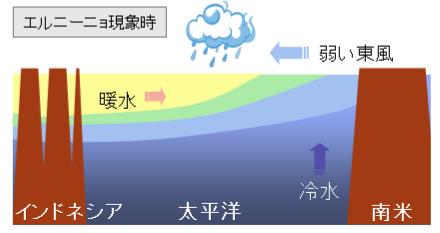

しかし、東風(貿易風)が弱くなると、暖水があまり西に流されず、

東側に残るため、ペルー沖(南米側)の海水温が平常時よりも高くなるのです。

また、平常時よりも雲のできる位置が東にずれる影響で、

いつもはあまり雨の降らない地域に雨が降ったり、

雨の多い地域に降らなかったりすることになります。

これが「エルニーニョ現象」です。

(気象庁のホームページより引用)

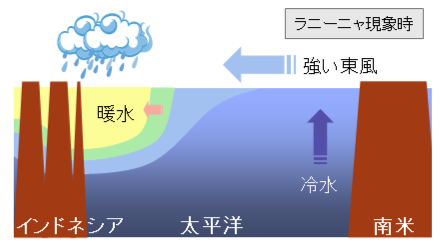

これとは逆に、強い東風(貿易風)が吹くと、暖水が西に寄せられるため、

東側では海底から冷水が上がってきてペルー沖(南米側)の海水温が低くなります。

また、暖水が西に寄ることで雲ができる位置が西にずれたり、

上昇気流が強まることで、発生する雲の量が多くなったりします。

これが「ラニーニャ現象」です。

(気象庁のホームページより引用)

エルニーニョ現象・ラニーニャ現象の日本への影響

エルニーニョ現象やラニーニャ現象が発生したときには、

日本の天気にはどのような影響が出るのでしょうか?

実は、一口に「エルニーニョ現象」と言っても、

どの程度東風(貿易風)が弱いかによって雲の発生場所は変わりますし、

地球規模の大気の動きですから、他の地域の影響も受けます。

それらの要素が複雑に重なり合うため、

「エルニーニョ現象の発生時は必ず冷夏になる」というような単純なものにはなりません。

それでも、一応の傾向はあるので押さえておきましょう。

【エルニーニョ現象発生時の日本の天気傾向】

太平洋西側の海水温が低くなることにより、小笠原気団の活動は弱くなります。

そのため、太平洋高気圧があまり発達しないので、

梅雨明けが遅れることで降水量が増えることもあります。

また、夏は気温が低く(冷夏)、日照時間が少なくなる傾向があります。

一方、冬は西高東低の気圧配置が弱まりますので、暖冬になる傾向があります。

【ラニーニャ現象発生時の日本の天気傾向】

太平洋西側の海水温が高くなるため、小笠原気団の活動は強くなります。

夏は太平洋高気圧が大きく発達することになりますので、猛暑になる傾向があるようです。

また、南の海域で積乱雲が活発に発生するため、沖縄・奄美付近で降水量が多くなります。

一方、冬は西高東低の気圧配置が強められるため、厳冬になる傾向があります。

2023年夏のエルニーニョ現象

ここまでお読みいただいた方からは、

「エルニーニョ現象時の日本は冷夏のはずなのに、今年の夏は暑いじゃないか!」

という声(=心の叫び)が聞こえてきそうですね。

お気持ちはよく分かります。私もまったく同じ思いですから。

今年に限って言うと、エルニーニョ現象が発生する直前まで、

冬の間は「ラニーニャ現象」が起こっていたのだそうです。

その影響が根強く残っていて猛暑になっているのだとか……

もしかしたら、地球の気候変動によって、

「平常時」の基準そのものが変わってきているのかもしれません。

困ったことですね。

ということで、すっかりブログが長くなってしまいました。

最後までお読みいただき本当にありがとうございます。

次回はまた新たなテーマで、

楽しくて中学受験のためになる「身近な科学の話」をお届けします。

どうぞお楽しみに!