今年も暑くなりそうですね。理科講師の永田です。

暑い時期に気になるのが熱中症。昨年(2024年)は、記録を取り始めた2008年以降で、熱中症により救急車で運ばれた人が最も多くなったとのことです。熱中症と言われると、屋外のイメージがあるかもしれませんが、発生場所は住居が最も多くて38%。その後に道路(19%)、誰でも出入りできる屋外(13%)と続きます。もっともこれはお年寄りの影響が大きいかもしれませんが…。屋内でも気温や湿度が高いと、体から熱が逃げにくくなり、熱中症の危険が高まります。注意するべきことを列挙しておきますので、夏休みに部屋にこもって勉強するときは気にかけておいてください。

・冷房や除湿で、温度と湿度を快適な環境に保つ

・日光をさえぎる工夫(カーテン、すだれなど)をする

・こまめに水分補給する(汗をかいたときは塩分も)

・生活リズムを整える 寝不足は✕

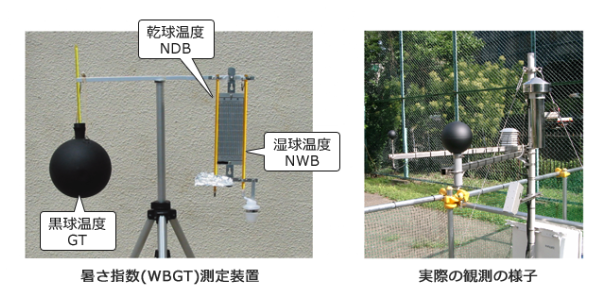

さて、では本題に入りましょう。熱中症を予防する目的で「暑さ指数(WBGT)」というものが使われています。熱中症になりやすいのは、気温や日光で体が温められ、汗による体温調節が難しい状態です。つまり、気温に日光の強さや湿度を適度に含めたものを考えてやれば、その環境が熱中症になりやすいかどうかを判断できるわけです。こうして考えられたものが暑さ指数で、次の3つの値を使って計算します。

・乾球温度:普通の温度計で測った気温。

・湿球温度:湿度を測るときに使う乾湿球温度計と同じもの。温度計の液だめを湿ったガーゼでくるんで測る。水が蒸発するときに気化熱をうばうため、水が蒸発しやすい=湿度が低いほど示す温度が低くなる。

・黒球温度:温度計の液だめのまわりを、黒くぬった銅の板で囲って気温を測る。日光によって熱くなりやすいので、日差しの影響を含めて測定することができる。

下の写真は、環境省のHPにあった、実際に暑さ指数を測定しているときの様子です。

これら3つの値を、

(湿球温度)×0.7 + (黒球温度)×0.2 + (乾球温度)×0.1 (屋外の場合)

(湿球温度)×0.7 + (黒球温度)×0.3 (屋内の場合)

として計算すると暑さ指数が求まります。最近では入試や模試でこの式が出題されることがあるので、覚えようとは言いませんが出てきたときにおどろかないようにはしておきましょう。式の意味を考えてみると、湿球温度の占める割合が大きいということで、汗による体温調節がしやすい=湿度が低い状態だと熱中症になりにくいということが反映されています。じめじめした日本の夏はそもそも運動に向いていないのですね…。

この暑さ指数が低ければ(28未満)、室内で勉強しているような安静状態ではほとんど熱中症は起こりません。ただし、(受験生にはあまり関係のない話ですが)屋外で激しい運動をしていると起こる可能性はあります。暑さ指数が28以上になってくると、たとえ室内で静かにしていても熱中症になる危険性が高まります。実際、暑さ指数が28を超える日は、熱中症により救急車で運ばれる人が急に増えるようです。

以上、簡単な暑さ指数の解説でした。夏休みを有効活用するために、体調管理の一環として勉強する環境はしっかり整えておきましょう。

それでは皆様、Have a good science!