みなさん、こんにちは。

受験Dr.社会科担当の松田吉郎と申します。

前回・前々回に続いて、時事問題の題材になりそうな話題をお届けします。

今回は、『世界の記憶』として2025年4月に新たに選定された『増上寺が所蔵する三種の仏教聖典叢書』についてお話していきます。

1、世界の記憶とは?

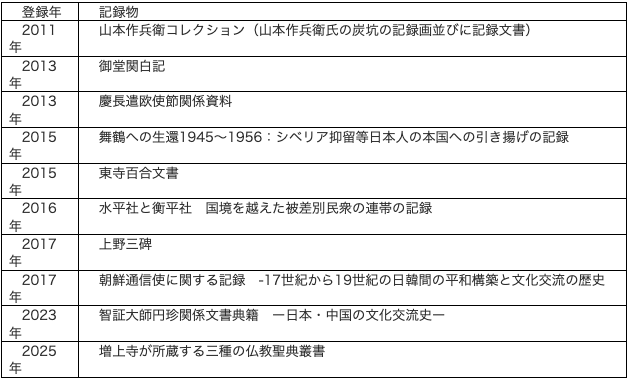

世界の記憶とは、世界的に重要な『記憶』を保護して後世に遺すことを目的に1992年に創設され、UNESCO(国連教育科学文化機関)によって始められた事業です。『記憶』が示す範囲は広く、紙・壁画・フィルム映像・デジタルデータなどさまざまな形態があり、書物や手紙などの文字資料・音楽・楽譜・絵画・写真・映像などの資料が選定されています。2025年現在、世界中に約550件の『世界の記憶』があり、日本が関係するものは10件あります。

ちなみに、日本政府は最初『世界記憶遺産』の呼称を使っていました。2016年ごろから英語の「Memory of the World」を直訳した『世界の記憶』を用いるようにしたため、現在でも『世界記憶遺産』や『UNESCO記憶遺産』などのように表記が統一されていない場合があります。自身で調べる時はこの点に留意してください。

2、日本が関係する『世界の記憶』の一覧

3、『世界の記憶』と入試問題キーワード

①山本作兵衛コレクション(山本作兵衛氏の炭坑の記録画並びに記録文書)

明治〜昭和初期ごろ、筑豊炭田(福岡県)で炭鉱労働者として働いていた山本作兵衛が文書や水彩画などで当時のことを記録したもの。日本で初めて登録された『世界の記憶』である。

▸筑豊炭田は、『明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業』として世界文化遺産に登録されています。

②御堂関白記

11世紀初頭ごろに書かれた藤原道長の日記で、当時の貴族社会の様子を知ることができる資料。

▸ 藤原道長が終の棲家として晩年に移り住んだ京都の寺にはという別名があり、藤原道長の異称として後世になって使われるようになった関白の由来になっています。ちなみに、1016年に摂政、1017年には太政大臣に就任して、関白に並ぶ地位にあったとされています。誤解されがちですが正式に関白に就任したことはありません。

③慶長遣欧使節関係資料

1613年に仙台藩主の伊達政宗の命令でヨーロッパに出発した支倉常長らが1620年に持ち帰ってきた資料と、スペインにある関連文書をあわせて登録。支倉常長は使節の副使としてスペイン国王と謁見して貿易交渉をおこなったほか、ローマ教皇にも謁見している。

▸1582年の九州のキリシタン大名たちによる天正遣欧少年使節は、キリスト教の総本山を見聞することが主な目的でしたが、慶長遣欧使節はスペインとの貿易交渉が主な目的でした。この点で、支倉常長は欧米と『交渉』をした日本初の人物といわれます。

④舞鶴への生還1945~1956:シベリア抑留等日本人の本国への引き揚げの記録

1945年8月8日に対日参戦したソビエト連邦は、戦後も満州などで日本軍捕虜や民間人を抑留し、ソ連各地で強制労働させていた。その数は約60万人にも上り、多くの人が病気や飢えなどで亡くなる過酷な環境に置かれていた。1946年頃~1956年までに帰国を果たした人は50万人に満たないとされている。

▸1941年に結ばれた日ソ中立条約を一方的に破棄したという形になります。8月8日から9月5日までに行われた戦闘の結果、現在の北方領土を含む千島列島などが占領され、北方領土問題として現在に至ります。

⑤東寺百合文書

京都にある教王護国寺の別名を東寺という。嵯峨天皇(桓武天皇の子)の時代に教王護国寺(東寺)が空海に与えられ、真言宗の中心寺院のひとつになっている。教王護国寺(東寺)に伝わる日記・経典・手紙などの文書はいまだに新発見されることがあり、膨大な量の文書の研究・解読がいまだに続けられている。

▸空海といえば高野山金剛峯寺が有名ですが、これは『紀伊山地の霊場と参詣道』として世界文化遺産に登録されています。教王護国寺(東寺)は『古都京都の文化財』にふくまれる世界文化遺産です。また、空海は書の名人としても知られ、弘法大師とも呼ばれています。

⑥水平社と衡平社

1922年に被差別部落の人々への差別に対して全国水平社が立ち上がった。1923年の韓国(当時は日本に併合されていた)でも被差別階級の人々が立ち上がって衡平社が誕生したことに大きな影響を与えたため、日韓共同の地域登録という形をとっている。

▸江戸時代以来の差別階級であった「えた・ひにん」は明治時代の四民平等政策により平民に組み込まれ、身分制度上の差別はなくなりました。しかし、人々の心の中には根深い差別が残り続けたため就職や結婚などの場面で悪影響を与えていました。水平社宣言の結びにある「人の世に熱あれ、人間に光あれ」は有名です。

⑦上野三碑

国内最古級の石碑群であり、現在の群馬県高崎市内にある。7〜8世紀の古代の石碑である山上碑・多胡碑・金井沢碑を総称して上野三碑と呼んでいる。この時代の石碑が現存しているのは珍しく、漢字を用いて日本語の語順で記す形式で、漢字文化の和風化を示す資料としてとても価値がある。

▸写真は高崎駅の構内に展示されている上野三碑のレプリカです(松田撮影)。

⑧朝鮮通信使に関する記録 -17世紀から19世紀の日韓間の平和構築と文化交流の歴史

朝鮮通信使の接待にあたった対馬藩の資料や、道中の様子を描いた絵画などが世界の記憶として登録されている。韓国を含め、関門海峡、瀬戸内、東海道など広い地域の資料が登録されている。

▸朝鮮通信使は朝鮮国王が徳川将軍家に派遣した外交使節団のことで、1607年から1811年までの間に12回来日し、日韓間の交流に大きな役割を果たしました。

⑨智証大師円珍関係文書典籍 ー日本・中国の文化交流史ー

智証大師とも呼ばれる円珍は、比叡山の延暦寺で修業していた天台宗の僧で、遣唐使にも加わり853年に入唐した。この時に持ち帰った経典や文書は天台密教の発展に影響を与え、世界の記憶として登録されている。

▸比叡山の延暦寺(滋賀県大津市)は最澄が天台宗の総本山として創建し、現在は『古都京都の文化財』に含まれています。

⑩増上寺が所蔵する三種の仏教聖典叢書

17世紀初頭に徳川家康が日本全国から収集し、浄土宗の大本山である増上寺に寄進した経典。当時の仏教の様子を伝える歴史的な価値のほかに、漢字文化、印刷文化の観点からも非常に貴重な仏教聖典。

▸増上寺(港区の芝)は徳川将軍家の菩提寺で、14世紀の室町時代ごろに創立しました。2代秀忠、6代家宣、7代家継、9代家重、12代家慶、14代家茂の墓所があります。増上寺と並んで徳川将軍家の菩提寺であった寛永寺(台東区上野)は、徳川家康に政策アドバイザーであった天台宗系の僧・南光坊天海によって1624年に創建されました。4代家綱、5代綱吉、8代吉宗、10代家治、11代家斉、13代家定の墓所があります。

以上、『世界の記憶』のまとめでした。

今年度の時事問題対策として、『増上寺が所蔵する三種の仏教聖典叢書』が新たに登録されたということをおさえたうえで、その時代背景などを理解しておきましょう。さらに、ほかの『世界の記憶』についても確認しておく学習もおすすめです。

今回もお読みいただきありがとうございました。

社会科担当の松田吉郎でした。